导读: 中国共产党本身,也在这一历史进程中完成了重大角色转换:由阶级的先锋队转变为民族的先锋队。过去的土地战争中共产党人“打土豪、分田地”,代表工人阶级和贫苦农民的利益;抗日战争中的全民动员、全民抗战则大不一样了,共产党不但属于本阶级,更属于全民族。

全面抗战爆发以后,国民政府在华北战场一溃千里。当时的情况很明显,仅靠正面战场,中国抗战很难取胜。炮弹枪弹只能支撑3个月。蒋介石说“可支持6个月”,也是只看见了国民政府手中掌握的有限资源。而毛泽东提出《论持久战》。怎么持久?支撑持久的战争资源在哪里?

近代以来,中国多少变革者,如李鸿章、袁世凯、康有为、孙中山 都有一个通病:基本上是力图依托少数精英完成对社会的改造,都没有把唤醒民众、动员民众、组织民众作为变革和革命的重点。在他们眼中,民众只是改造的对象,而不是推进变革和革命的动力,最终只能导致变革与革命一再失败。

鲁迅写的《阿Q正传》,台湾学者柏杨写的《丑陋的中国人》,难道不也是如此?阿Q被人欺侮了,回到家说“打我的是孙子”于是获得解脱的“精神胜利法”,确实是中国人人性中最卑劣可叹的部分。

由于长期封建专制统治造成的封闭和愚昧,加上近代以来殖民地半殖民地处境的摧残和窒息,中华民族的传统优秀品格几乎丢失殆尽。一般中国人,尤其是农业人口,在侵略、压迫和摧残面前表现出麻木、散漫、冷漠甚至无为的绝望。民众中弥漫着明哲保身、忍气吞声、为了一己利益甘愿苟活于世的空气。人的尊严、社会价值、是非曲直、真理道义,都在活命的前提下变得无足轻重。

但是无论把这些说得多么严重,它也只是中国国民性的一面。中国共产党的杰出代表毛泽东看见的是中国国民性的另一面:民众不是被改造的对象,也不是被利用的团体,而是力量的来源。

毛泽东是中国历史上第一个深刻认识到民众力量的人。他说:“群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的。不了解这一点,就不能得到起码的知识。”抗日战争时期,毛泽东说:“动员了全国老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成了弥补武器等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提。”在这里,最不被人看好的资源变成了最好的资源,变成了克服一切战争困难的前提。

1938年,毛泽东的《论持久战》就是看到中国民众中蕴含的巨大力量。毛泽东说:“全中国人民动员起来,武装起来,参加抗战!有力出力,有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识。”

多少知识分子投入抗战的洪流。1931年,钱伟长(上图)以中文、历史双百成绩,被清华、交通、浙江、武汉、中央五所名牌大学同时录取。最后他按照叔叔钱穆的建议,选择了清华大学历史系,国学大师陈寅恪想招募他为弟子。但同年9月发生“九一八事变”,钱伟长是从收音机里听到这个消息的,拍案而起:“政府讲不要抵抗,因为人家有飞机大炮。我听以后火了,下决心,我说我要学飞机大炮!”

一夜之间,钱伟长做出了一个大胆决定:弃文从理。钱伟长极具文史天赋,但物理只考了5分,数学、化学共考了20分,英文没学过,所以是0分。物理系主任吴有训一开始坚决拒绝其转学理工的要求,一直到后来被钱伟长的诚意打动,答应他试读一年。为了内心这个愿望,他极其刻苦,早起晚归,来往于宿舍、教室和图书馆之间,废寝忘食,克服了用英语听课和阅读的困难,一年后数理课程超过了70分。五年之后毕业时,他以优异成绩成为物理系最优秀的学生之一。

抗日与强国的愿望,把本该成为文史学家的钱伟长变成了现代中国力学之父。

我们今天常讲,兴趣与爱好是一个人最大的动力。钱伟长因国家需要、民族需要,兴趣爱好发生如此大的改变,由最初痛恨理科,最后成为力学大师。

2010年,钱伟长当选“感动中国年度人物”,颁奖词这样讲:“从义理到物理,从固体到流体,顺逆交替,委曲不屈,荣辱数变,老而弥坚,这就是他人生的完美力学,无名无利无悔,有情有义有祖国。”

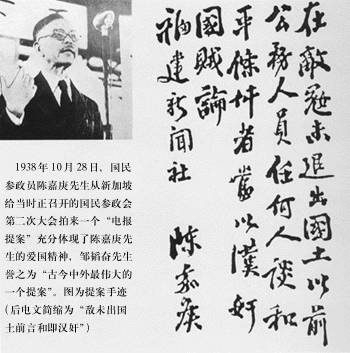

再看看爱国华侨陈嘉庚。陈嘉庚为支援抗战,捐款捐物无数,并在国民参政会上提出议案:“在日寇未退出我国土之前,凡公务员对任何人谈和平条件,概以汉奸国贼论。”这明显是对着当时有降日倾向的汪精卫而去。

陈嘉庚和汪精卫过去是莫逆之交,议案提交以后,作为议长的汪精卫认为太过尖锐,把提案改为“日寇未退出我国土之前,公务员不得言和”。

抗战时期,国内有几个人会开汽车?滇缅公路作为重要的战略运输线,要把物资运过来,我们却没有司机。陈嘉庚动员华侨机工,志愿去开车、修车,往中国运送物资。

1942年2月,日军占领新加坡,山下奉文下令“新加坡华人减半”,就是要报复以陈嘉庚为首的新加坡华侨对抗日战争的有力支持。大家都知道1937年南京屠城,日本侵略者杀了30万中国人,5年后又杀了10万新加坡华人。2015年5月,我们到新加坡参加香格里拉会议问当地媒体:“你们知道新加坡屠城吗?”他们大都不知道了。

现在每年12月13日被设立为“南京大屠杀国家公祭日”,让我们永远不要忘记。今天新加坡热衷于邀请美国返回亚太搞“再平衡”,热衷于和日本搞关系,他们还记得当年遭的灾难吗?忘记历史的“往前看”,你有根吗?没有根,你能看到什么呢?

不只钱伟长、不只陈嘉庚。当年抗战有多少知识分子,如冼星海、邹韬奋、丁玲、艾青、茅盾等著名人物奔赴延安,总数达4万余人,前所未有。土地革命战争时期,在抗日军政大学,一个班里既有海外留学生也有文盲,真正是孔子“有教无类”的教育实践。

当年,人们既可以选择到西安、重庆的国民党通信学校、国民党军官学校—不但报销路费,还发津贴,发服装;也可以选择到延安“抗大”:路费自理,没有津贴,衣服只发一套。据当年的学员回忆:在“抗大”,吃的粮食自己背,烧的煤自己背,木炭也得自己烧;天热了在延河洗澡,先洗衣服,在河滩上晒个半干,上岸再穿上。

条件这么艰苦,人们还前赴后继往那儿跑,为了什么?2013年9月现任中纪委副书记杨晓渡对我说:“连战先生访问,我直接跟他讲,不要一说抗战就是你们国民党。我不讲别人,就讲我的父母,他们都是江浙富豪的少爷和小姐,阶级属性跟你们是一样的。当年抗战,为什么他们都去了延安,而不去重庆,就是因为你们不抗日,一味后退。去延安就是因为共产党抗日。”

“黄河之滨集合着一群中华民族优秀的子孙。”正是抗日战争使中华民族真正实现了全民觉醒。日本侵略者占中国的地,杀中国的人,屠中国的城,对准整个中华民族而来,使这个民族第一次没有阶级之分,没有地域之隔,没有种族之别,没有统治与被统治之嫌,结成利益共同体、命运共同体、荣辱共同体,筑起国家与民族新的血肉长城。

在这一刻,中华民族真正发现,我们是一体的。不像过去,你好了我就不好,你赢了我就输,相互矛盾,相互对立。日本人不仅对国民党而来,不仅对共产党而来,而是对整个中华民族而来。中华民族的利益共同体就是在这一危难时刻结成的。在这段艰难的历程中,中国民众的觉悟程度、组织程度达到了前所未有的历史高度。

更为广泛深刻的组织动员,发生在农村。因为中国最广大的地区是农村,最多的民众是农民。埃德加·斯诺在《西行漫记》里写道:“谁赢得了农民,谁就赢得了中国。”所以开辟农村革命根据地,动员组织依靠群众,是与日本侵略者决胜的关键。

毛泽东在《论持久战》中讲:“中国的农民有很大的潜力,只要组织指挥得当,能使日本军队一天忙碌24小时,使之疲于奔命。必须记住,这个战争是在中国打的,这就是说日军要完全被敌对的中国人所包围,日军要被迫运载他们所需的军需品,而且要自己看守。他们要用重兵去保护交通线,时时谨防袭击。”

毛泽东看见我们拥有的最大能量、最大资源是民众,蒋介石看到过没有?国民政府中没有一个人能够认识到这一点。毛泽东《论持久战》中这句话被广泛引用:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”还有一句话说得更好,但却很少被引用:“日本敢于欺负我们,主要的原因在于中国民众的无组织状态。”毛泽东看破了中国的问题,不是装备差,不是国力弱,最根本的问题是无组织。所以中国共产党最大的抓手,就是一定要把民众组织起来。

抗日战争中的民众动员,是中国历史上从未经历过的民众动员。日本侵略者发动战争使中日民族矛盾尖锐化,大大超过中国国内的阶级矛盾,使我们动员各阶层民众开辟了全新的广阔空间。这种动员的广泛性,使地主也要抗日,资本家也要抗日,就像杨晓渡书记说的那样,江浙富豪家的少爷小姐,也全都跑到延安去了。

全面抗战,使得中国共产党的动员能力发生根本性改变,为动员各阶层民众开辟了全新的广阔空间。当时各地的“战地动员委员会”“民众动员委员会”纷纷建立,还有各种工作团训练班,广泛动员民众参军、支前、参战。

为了团结更多的人,土地革命当中“打土豪、分田地”改为“减租减息”。陕北士绅李鼎铭向毛主席提出精兵简政的著名建议。土地革命战争时期,李鼎铭曾是“打土豪、分田地”的革命对象,抗日战争中却成为陕北开明士绅。

城镇中成立“青年救国会”和“民族解放先锋队”,农村中则组织起“农救会”“妇救会”和“儿童团”。一个家庭中,可能父亲是农救会员,大儿子是工救会员,媳妇是妇救会员,小儿子是青救会员,孙子是儿童团员,在不同组织中为抗日救亡努力。

中国封建社会多少年,从未有过这种变化。共产党在这一历史进程中获得了最为强势的基层组织动员能力,而国民党则基本不会这一套。共产党在抗日战争中展现的最大能量,就是把人教育得有觉悟,把人组织得有力量。结果出现了日本侵略者始料未及的两个战场。

下面这部分全部引自日方的资料。

日本无条件投降以后,带回去的有关侵占华北的资料,由日本防卫厅防卫研究所编辑出版了《华北治安战》上、中、下三集。里面都是对当年华北战场的描述。

【例一:“对于重庆和中共两方,究竟以哪一方为真正的敌人模糊不清,在战场第一线应该以谁为打击目标,就更难判断了。尤其是中共势力,他们和日军在长期训练中描绘的敌人,或者是迄今为止我们所接触过的敌人,无论在形式还是本质上都完全不同。”例二:“中共及其军队尽全力去了解民众,争取民心,不但日本,就连重庆方面,也远远不能相比。”例三:“凡我军进攻的地区,全然见不到居民。想找带路人、搬运夫乃至收集情报,都极为困难,空室清野做得彻底,扫荡搜索隐蔽物资很不容易。”例四:“共党地区的居民,一齐动手支援八路军,连妇女儿童也用竹篓帮助运送手榴弹。我方有的部队,往往冷不防被手持大刀的敌人包围袭击。”例五:“两名特务人员捉到当地居民,令其带路,当接近敌村时,带路居民突然大声喊叫‘来了两个汉奸,大家出来抓啊’ 岗村支队的一个中队,刚刚脱离大队分进之际,就被居民带进不利地形,使我陷于共军的包围之中。”】

这是日本侵略者自己的描述。

后来很多日本军人回忆说:宁愿与重庆作战,重庆部队一打就退,就散,缴获很多武器,抓获很多俘虏,战果明显;在华北与共军作战就很难,刚一睡觉,他们就来了,出去找,又不知道在什么地方,特别难适应。

日军山口真一少尉与国共两党的军队都打过仗,他的比较与总结是:“相较之下,与神出鬼没的共军每天进行令人紧张恐怖的战争,反倒不如打一次大规模的战斗痛快。其后我参加过老河口作战,回忆在中国的4年,再也没有比驻防在(冀南)十二里庄当队长时代更苦恼的。”

一个真实的故事,就发生在离山口真一少尉驻地不远的邯郸西部山区。

那天事情发生得突然,孩子们正在满村追逐玩耍,不知从哪里冒出来的日本鬼子,一下子把村子包围了。好几个正在开会的区委干部来不及走脱,都被困在村里,混在乡亲里面。

这是一个生命力旺盛的村子,全村五千人中,有一千多个孩子。日本人选中了突破口。他们拿出糖果,一个一个地给,“咪西咪西,顺便指指哪一个不是村里的人。”没想到一千多个孩子,没有一个接糖。日本人把他们攥紧的小手掰开,将糖硬塞进去,小手像推火炭一样把糖推出来,又重新紧紧攥上。日本人的糖掉在灰土地上。

哪个孩子不知道糖好吃?哪个孩子不知道如此“不识抬举”带来的生命危险?几十年过去,有人问当年其中的一个孩子:你们咋那么大胆?真的一点儿不害怕?已经白发苍苍的老者回答:谁也不是铜浇铁打的,咋不怕?可那糖不能接,一接,就成汉奸了!

老人没有多少文化,不会夸张形容,讲起来平平淡淡。他和当年那些小伙伴仅凭世代流传的道德,凭庄稼人做人的直觉,在大灾难面前坚守着那个棒子面窝头一样粗糙无华的意识—一接,就成汉奸了。

这种道德的感召和良心的威慑是如此强大,以致狂吠的狼狗和上膛的“三八大盖”都拿他们无可奈何。一千多个孩子同住一村,平日里少不了打架斗殴,相互间头破血流。但在支起来的机枪和塞过来的糖果面前,在“一接就成汉奸”这一结论上,他们无人教导、不需商量,竟然息息相通。

这是一代又一代遗传下来的基因,一种不须言传便能意会的民族心灵约定。按照过去的话说,即所谓的“种”。一千多个孩子,个个有种。任何一个民族,都不乏积蓄于生命中的火种。所谓组织动员,不是要用一些前所未闻的“大道理”来征服民众,而是激发出他们心底压抑已久的火种。点燃它,这个民族就不会堕落,不会被黑暗吞没,不会被侵略者征服。

这就是共产党在抗日战争中做出的最无可替代、最具特色的巨大贡献。这就是扬言“三个月就能灭亡中国”的日本侵略者的悲剧所在:原以为对手只是中国执政当局及其掌握的武装力量,结果发现不但要应对正面战场的正规军队,还要应对敌后战场上觉悟了的、有组织的、开始为捍卫自身利益英勇战斗的千千万万普通民众。中国人从来没有这样被广泛深入地动员起来、武装起来,从来没有过。中国共产党在抗日战争中做到了这一点。

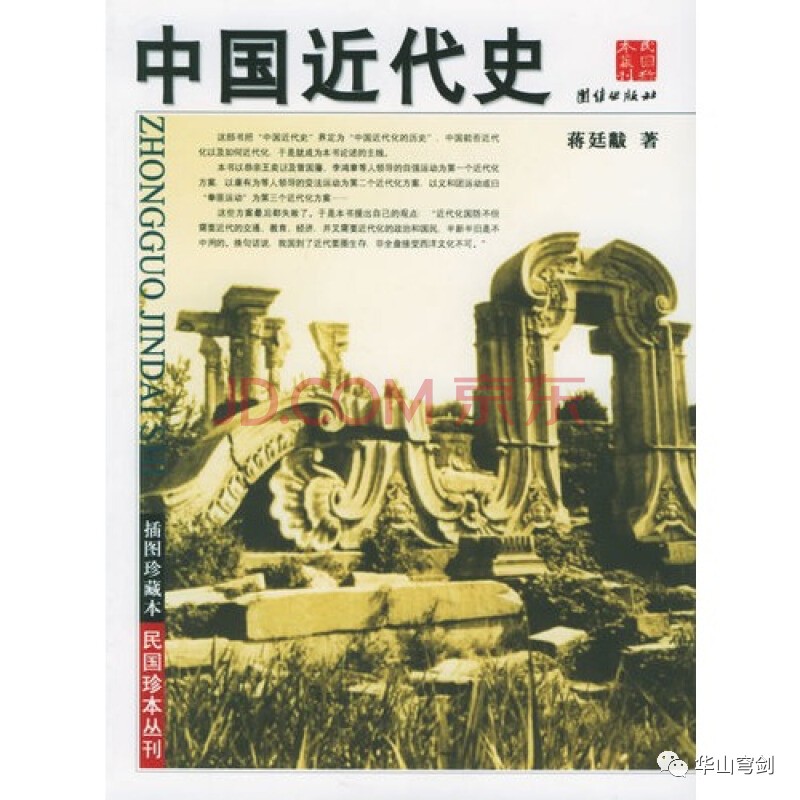

今天仍有很多人在争论:“谁领导了这场战争?谁才是中流砥柱?”台湾的郝柏村、马英九也提出这样的问题:“两个战场究竟哪个作用大?国共各打了多少战役?双方各歼灭了多少对手?”各种社交网络也在传播这样的言论:“共产党没做什么,国民党做了很多。”这样说的人仅仅把抗日战争看作一场战场较量,一场军事冲突,以为能够像清点缴获物资一样,清点各自的功劳。事实上,这些看似“尖锐”的问题,没有一个能超越1938年的“蒋廷黻之问”。

为什么只有共产党才能回答“蒋廷黻之问”?

1938年抗日战争最艰苦的阶段,历史学家蒋廷黻在其撰写的《中国近代史》这本小册子中,发出了著名的蒋廷黻之问:“近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的;不能的话,我们这个民族是没有前途的。”

结论很明显:如果不能废除我们的家族和家乡观念而组织一个现代的国家,不能用科学和技术,不能赶上西洋人,即使赢得抗日战争胜利,等待我们的还有下一场灾难。

回答这个问题的资格,历史把它留给了中国共产党人。

整个抗日战争时期,中国共产党通过广泛的组织和深入的动员,使与世隔绝、自给自足的贫苦大众第一次认识了自己,认识了抗战,认识了中国,认识了世界,也认识了几千年不曾认识的自己拥有的力量。这一成果极大地推动了民众从传统的家庭观念、家族观念向民族意识、国家意识迈进,从而积极、主动地投身到伟大的民族解放运动之中。中华民族第一次形成全民共识:为了生存、发展、繁荣、昌盛并自立于世界民族之林,中国必须在封建半封建、殖民地半殖民地的社会肌体上,构建自己的新型民族国家。

从时间顺序上说,1912年成立的中华民国是中国历史上第一个现代民族国家。但是30余年实践证明,它不稳定、不持续、不繁荣,既不能完成民族救亡,也不能实现民族复兴。存在三十多年从大陆烟消云散,今天仅在台湾苟延残喘。中国迫切需要一个能够稳定、持续、繁荣,既能完成民族救亡,又能完成民族复兴这双重历史使命的政权和国家体制。

1949年诞生的中华人民共和国,是中国共产党人为苦难深重的中华民族献上的一份大礼。新中国不但从根源上消除了封建半封建、殖民地半殖民地的痕迹,而且从根源上清除了“一盘散沙”的涣散状态,中国人民被前所未有地动员起来、组织起来,形成利益共同体、命运共同体、荣辱共同体。

民族国家学说奠基者霍布斯说:“人人难以自我保存时,人们便自觉自愿放弃权利开始缔约,指定一人或多人组成集体,来代表他们的人格,将自己的意志服从于集体意志,将自己的判断服从于集体判断,在此基础之上实现联合,这就是国家。”

历史证明:只有新中国,才能真正实现中华民族的集体意志和集体判断。全民抗战中民众动员、民众组织、民众武装所蕴含的集体意志和集体判断,最终成为中华民族培育新社会的摇篮。

1962年在美国首都华盛顿一次酒会上,肯尼迪总统把时任“台湾驻美大使”蒋廷黻叫到面前询问:“听说中文对‘危机’有不同解释?”肯尼迪刚从一场惊心动魄的,差点儿导致美苏爆发核战的古巴导弹危机中缓过劲儿来。蒋廷黻则告诉肯尼迪,中文的“危机”包含两层意思:“危”是指危险,“机”是指机遇。肯尼迪听后连声赞叹,认为中文对危机的解释最贴切也最准确:既包含危险,更包含机遇。

日本发动侵华战争是中华民族面临的最大危险,那么我们的机遇又表现在哪里?中华民族真正意义上的民族觉醒,是抗日战争给我们提供的最大机遇。今天回顾可以清晰地看到,没有民族危亡中实现的民族觉醒,没有全民抗战中结成的民众组织,没有反抗侵略中锤炼的战斗队伍,胜利肯定不会这样快地到来。

中国共产党本身,也在这一历史进程中完成了重大角色转换:由阶级的先锋队转变为民族的先锋队。过去的土地战争中共产党人“打土豪、分田地”,代表工人阶级和贫苦农民的利益;抗日战争中的全民动员、全民抗战则大不一样了,共产党不但属于本阶级,更属于全民族。

也正是这一有效的角色转换,使得中国共产党人在新中国成立时,已经不仅仅是阶级利益的坚定代表者,也最具资格地成为中华民族利益的坚定代表者。

美国人布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔在《世界政治》一书中说:“历史上,大多数国家都是在战争的经历中形成的。”中国同样概莫能外。用我们自己的话说,就是“打败侵略者,建设新中国”。哈佛大学教授约瑟夫·奈(Joseph Nye)说:“一般来讲,大国的标志是有能力打赢战争。”同样讲得很好。正是万众一心、共赴国难的抗战胜利,使中国开始进入世界大国之列。

新中国成立前夕,毛泽东说:“中国必须独立,中国必须解放,中国的事情必须由中国人民自己作主张,自己来处理,不允许任何帝国主义再有一丝一毫的干涉。”说出了一百多年来所有中国人的心声。中华民族在抗日战争中表现出来的深刻的民族觉醒,空前的民族团结,英勇的民族抗争,不但成为抗战取得胜利的决定性因素,更成为今天和今后实现中华民族伟大复兴的关键性支撑。

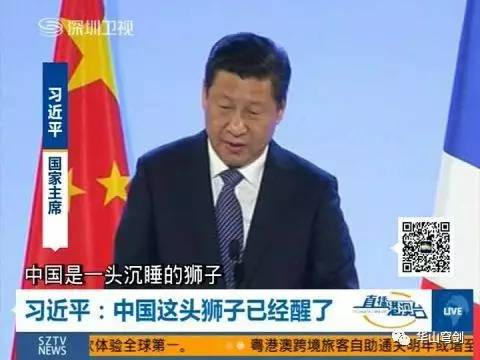

中华民族百年沉沦,历经苦难。1915年,留学美国的胡适写下一段话:“拿破仑大帝尝以睡狮譬中国,谓睡狮醒时,世界应为震悚。百年以来,世人争道斯语,至今未衰。”喻中国为睡狮的拿破仑。

2014年3月,同样是在法国,在巴黎纪念中法建交50周年大会上,国家主席习近平也讲了一句话:“中国这头狮子已经醒了。”