抗战期间,陕甘宁边区为发展生产,积蓄抗战力量,采取多种方式方法,大量吸引人才,更大量地招募移民人口。

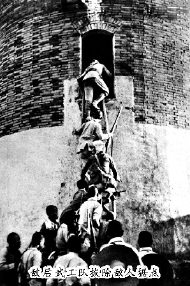

边区政府发布《陕甘宁边区政府优待外来难民和贫民之决定》,决定中给予了到陕甘宁边区的难民和贫民多项优待政策,如:允许难民或贫民自行移入;移入边区居住可登记与优待,可得到生产工具;免纳二年至五年之土地税(或救国公粮);可酌量减少或免除义务劳动负担及享受和边区人民同等之民主权利。同时规定各级政府不得有强迫服兵役、劳动服役、交纳捐税的行为。在交通上,政府帮助给予便利,就近请求八路军各兵团政治部介绍。

事实证明,陕甘宁边区的做法是非常有效的。整个抗战期间,随着边区经济的发展,陕甘宁边区人口增加迅速,据统计,1937年到1945年,边区共接收了由河南、宁夏、山西、河北等移来的移民人数达29万人,多数移难民转化为边区的农业人口。这其中,延安县是陕甘宁边区安置移难民最多的县。1937年,延安县的户口是7073户,人口33705人,到了1942年,户口增加到16446户,人口增加到64292人。

1941年边区总人口为135万,1946年增长为159万,这159万中尚不包括部队、机关、工厂、学校人数。至1946年10月,陕甘宁边区政府选举委员会提供的确切统计资料显示,延安市区老百姓人口总数为1.237万人,比1937年时增加了四倍,陕甘宁边区人口总数为159.395万人,人口年平均增长率持续在5%~20%。为发展经济生产和建设革命队伍提供了可靠而有力的保障。

随着陕甘宁边区工商业的逐步发展,边区的非农业人口也呈上升趋势,1937年时,边区的非农业人口占总人口的比重为1%左右,至1942年,边区的非农业人口占总人口的比重为12.5%。人口的大量增加,尤其是非农业人口的大量增加导致边区城市化水平不断提高,促进了城市的发展。边区增加的人口还包括投奔边区的青年学生、党政机关和军事人员等,如经八路军西安办事处介绍到延安的知识青年1938年5月到8月四个月就达到了2288人。