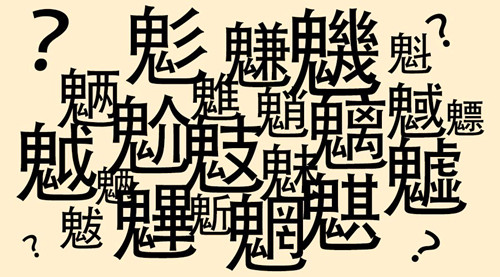

世人往往“谈鬼色变”,何以会如此这般?因为在人们心目中,鬼面目狰狞:要么青面獠牙,要么口如血盆,要么红眼睛、绿鼻子、四个毛蹄子…总之鬼的形象怪模怪样,令人惊悚。殊不知,鬼也有善恶之分,美丑之别,不能一概而论。《王六郎》这篇小说讲述的就是一个面慈心善的水鬼与一个喜欢喝酒的打渔郎之间的友谊。

在中国古代,“朋友”被列为“五伦”之一,可见其在人际关系中占有重要地位。人生在世,难免会有各种各样的兴趣和偏嗜,因而便产生了诸多建立在同好基础上的同道,于是就有了所谓的“酒友”、“牌友、“棋友”、“渔友”、“书友”、“球友”,以及今天所谓的“车友”、“驴友”之说。其中,经常把酒共话的“酒友”因能借酒交心而有其特殊性。在现实社会生活中,“酒肉朋友”四个字意味着靠物质交易结交的朋友,关系大多很脆弱。

因而这一称谓并不雅。然而,单说到“酒友”二字,倒是会使人联想到朋友关系中尚有美酒般的甘醇。一壶浊酒喜相逢,朋友聚在一起喝喝酒,聊聊天,并非仅仅是为了一醉方休而更多的是为了借酒助兴,诉欢言愁,谈天说地。

元代张可久有一首名为《山坡羊·酒友》的曲子是这样写的:“刘伶不戒,灵均休怪,沿村沽酒寻常债。看梅开,过桥来青旗正在疏篱外,醉和古人安在哉!窄,不够酾。哎,我再买。”可见,真正的酒友不在乎佳肴如何,也不在乎礼节多少,凭的全是兴趣。酒友之间所营造的诸般兴味,难以言喻。《王六郎》写人鬼之交故事,触发于“嗜酒”这一共同的偏好。小说对王六郎与许渔郎聚到一起痛饮时谈了些什么,聊到哪些话题,一概没有明写,而是仅用“欢饮”二字来表明他们相聚甚欢。

这至少说明,他们应该是酒逢知己。尤其王六郎一直坚持着“饮数杯,为许驱鱼”这一生活规律。你请我喝酒,我帮助你驱鱼,两厢情愿,两好搁一好“情逾骨肉”,算得上难得的君子之交。如此,一过就是半年。

后来,他们交往的境界不断提升,在感动和鼓励中彼此往来着。王六郎本来有替死者可以获得托生,但由于这替死者是一个怀里抱着孩子的妇女,虽然素昧平生,但王六郎还是宁愿放弃这次机会,将那母子放过。许渔郎闻知此事,大为感叹道“此仁人之心,可以通上帝矣。”再后来,王六郎因为善积德,被升为神祇。许渔郎听说后,又极力称赞道:“君正直为神,甚慰人心。”一鬼一人,互相感染着,道德境界得到同步升华。从思想意义上看,这篇小说的主要价值在于表彰王六郎的美德。

在作者笔下,王六郎虽已为鬼,直至后来成了神,但悲天悯人之心犹存,感恩图报、珍重友情之意不改。非但如此,友情还愈转愈浓。试想,作为溺死鬼,哪一个不希望有人做替身,以便自己能早日投胎复生,摆脱沉渊幽居之苦?然而,王六郎却是个例外。

当难得的托生机会来临时,他却毅然决然地选择了放弃。原因是,前来做替死鬼的是一个怀抱婴儿的妇女,妇女失足坠入河,而被抛到河岸的婴儿则扬手掷足,高声啼哭。如此惨景王六郎于心不忍,于是,最终放过了这个在河中挣扎沉浮的母亲。王六郎的恻隐、仁爱之心还是深深地感动了上苍。不久,他便被擢升为一方土地神。王六郎赴职履新,许渔郎自然恋恋不舍,“即欲制装东下”,前往探视难舍难离的故友。

然而,他们人神之间毕竟还是阴阳两隔。为解除这种“人神路隔”,王六郎提早托梦给当地的百姓,要他们资助前来探望自己的老朋友。许渔郎到达后自然备受当地人款待。过了段时间,在许渔郎辞别时,王六郎又卷起了羊角风一路“随行十余里”,足见友从艺术造诣的角度看这篇小说的叙事笔致饶有兴味扣人心弦。故事一情的深厚与不舍。

开始,小说并没有将王六郎的身份和盘托出,而只是若无其事地写靠打鱼为生的许渔郎于某一天傍晚,正当要喝酒时,一少年翩然来临。荒郊野渡,许渔郎就邀请这位不速之客一起喝酒,而这位少年也不谦让,他们似乎一见如故。少年主动要帮许渔郎驱鱼,解除了他数日垂钓无鱼的烦恼。对此,许渔郎自然感激不尽。而面对感谢,少年也来了一番客套:“屡叨佳酝,区区何足云报。”

其中一个“屡”字,似乎有着言外之意,话外之音,非但读者惊疑,就连当事人许渔郎也难免要动问:“方共一夕,何言屡也?”对此,眼前的少年又是笑而不答。既成酒友,何须论底细!许渔郎也不便再继续追问下去。倒是这位“少年”还是很识趣地自我介绍说:“(他)姓王,无字,相见可呼王六郎。”此仅透露了冰山一角,欲言又止。

随后,他们每晚相约,持续半年,友情日笃,自然不在话下。值得特别指出的是,既然小说以表现王六郎的德性以及他与许渔郎的交情为中心,那么它便不会将笔触停留于通常之“你帮我助的一般朋友层次上,而是采取“层层转”笔势,将故事叙述得回环往复,一波三折。为此,作者要设计一系列转折性的情节,这些转折情节主要由两次话别构成。

既然谈到离别,必然事出有因。第一次话别,王六郎感到后会之期难有,不能不对朋友交底了。于是,作者再次通过王六郎的夫子自道,交代出其身世。至此,读者才彻底明白原来这王六郎乃是一个“水鬼”,数年前因嗜酒而溺死,而今业满劫脱,该投生了。关于如何投生、谁来替死等问题,虽然许渔郎也曾问及,但王六郎也仅仅轻描淡写地说了这么一句:“兄于河畔视之,亭午有女子渡河而溺者,是也。

第二天,许渔郎只好抱着离别的遗憾和对朋友重生的庆贺心情到河边去观看究竟。在作者笔下,那天所发生的一幕是:“果有妇人抱婴儿来,及河而堕。儿抛岸上,扬手掷足而啼。妇沉浮者屡矣,忽淋淋攀岸以出。藉地少息,抱儿径去。”得见此情此景,许渔郎不免怀疑王六郎所言,而王六郎夜间又来解释其中的缘故。当事人和读者才一并豁然开朗。

对王六郎第二次提出离别,作者的叙述也巧妙地作了跌宕。先写一提到离别,许渔郎便误以为又是上次所说的托生,而接下去,作者却写王六郎作了纠正,这次是因德封神。在许渔郎顾虑由于人神相隔,难以探视时,王六郎只是说:“往,勿虑。”他们究竟如何见面?自然又吊起读者胃口。原来,王六郎届时使用了“托梦”和化作“羊角风”的方法,确保了二者之间能顺利表达情谊。

另外,无论是叙事,还是写人,作者都很讲究言简意赅。如写初次见面,许生邀请王六郎一起饮酒,他便“慨与同酌”;三杯酒下肚,王六郎就慨诺为许生驱鱼,说着,“遂飘然去”。寥寥几笔,就把王六郎的豪爽性情活现出来了。最后需要提及的是,在《聊斋志异》中,与《王六郎》同类的故事尚有《酒友》。

这篇小说一开始就用全知叙述笔法,明确交代说,与主人公车生同饮共醉者乃是一只狐狸,然而车生并不介意,狐狸也三番五次为车生搜集信息,帮助他发财致富。这种步步推进的叙事笔法和《王六郎》时隐时现、迂回曲折的叙事策略同中有异,各有千秋。然而,就叙事效果而言,显然《酒友》还是难以与《王六郎》比肩的。