在中国漫长的帝制时代,为巩固新生政权、消除潜在威胁而大规模收缴民间兵器,并非孤例。然而,其中最具象征意义、影响最为深远的,当属秦朝建立之初,秦始皇所推行的那次“收天下兵,聚之咸阳,销以为钟镣,金人十二,重各千石,置廷宫中”。这一事件不仅是一项具体的政治军事举措,更是一个帝国开创其统治新秩序的宏大隐喻,其动机、过程与影响,值得深入剖析。

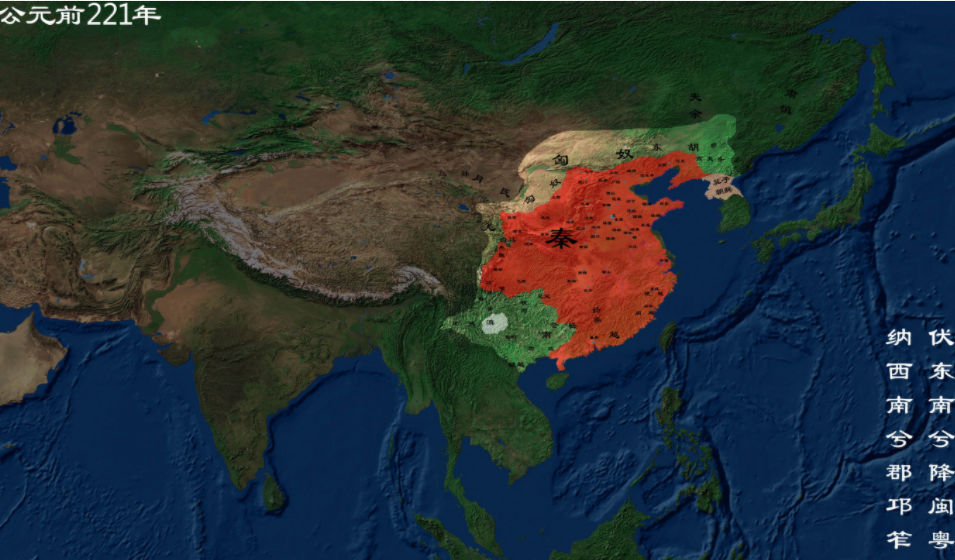

秦始皇二十六年(公元前221年),随着齐国覆灭,秦以十年时间完成了“吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合”的统一大业。面对一个幅员空前辽阔、文化习俗各异、且刚刚经历数百年战乱分裂的新帝国,如何实现长治久安,成为摆在秦始皇及其决策集团面前的紧迫课题。战国时期,列国争雄,兵器制造技术发达,民间尚武之风盛行,六国贵族遗民心怀故国,潜在的反抗力量遍布四方。在此背景下,“收天下兵”便成为一项旨在从根本上摧毁旧有武装基础、宣示新王朝绝对权威的关键国策。

根据《史记·秦始皇本纪》记载,这项命令被坚决地执行:“收天下兵,聚之咸阳,销以为钟镣,金人十二,重各千石,置廷宫中。”其过程大致可分解为几个步骤:首先是强制性收缴,将原六国官府和民间散藏的各类铜兵器(当时的主体兵器材质)尽数汇集至都城咸阳;其次是熔毁与重铸,将这些象征着战争与反抗的金属,熔炼后铸造为宏大的礼器——钟镣和十二尊巨型铜人(金人);最后是仪式性展示,将这些新铸器物置于宫廷之中,成为皇权永固、天下归一的永恒象征。这一“化剑为犁”(实为化兵为礼)的过程,极具视觉与心理的冲击力。

关于所铸“金人十二”的具体形制与规格,历代文献记载不一,但均突出其巨大与沉重,以彰显秦廷的威势:

| 文献来源 | 关于金人数量与重量的记载 | 备注 |

|---|---|---|

| 《史记·秦始皇本纪》 | 金人十二,重各千石 | “石”为重量单位,一石约合今61.5公斤,千石即约61.5吨,此数字可能为夸张或泛指巨大。 |

| 《汉书·五行志》 | 始皇二十六年,有大人长五丈,足履六尺,皆夷狄服,凡十二人,见于临洮。…… 乃铸金人十二以象之。 | 增添了神秘色彩,将金人造型与“天兆”联系起来。 |

| 《三辅》 | 坐高三丈,铭其胸曰:“皇帝二十六年,初兼天下,改诸侯为郡县,一法律,同度量。” | 提及金人带有铭文,内容为秦始皇统一天下的功绩宣言。 |

| 《关中记》 | 铜人十二,各重三十四万斤。 | 汉代一斤约合250克,三十四万斤即约85吨,同样强调其巨。 |

铸金人事件绝非孤立存在,它是秦始皇构建大一统帝国体系中的一环,与同时期推行的其他重大政策相互关联,共同编织成一张严密的控制网络:

政治军事层面,它与“徙天下豪富于咸阳十二万户”相辅相成。将六国贵族、富商强令迁离故土,置于中央直接监控之下,同时剥夺其武装能力,双管齐下,旨在根除地方割据的社会与经济基础。从效果看,这一组合拳在短期内确实极大地压制了大规模武装反抗的可能性,为秦推行郡县制、统一律法度量衡等改革创造了相对稳定的环境。

经济文化层面,销兵铸器客观上实现了对铜这一重要战略资源的国家垄断。在秦代,铜不仅是兵器原料,也是铸造货币(秦半两)和重要礼器的材料。国家掌控巨量铜料,有利于统一货币、规范器物制度,加强中央对经济命脉的控制。此外,金人与钟镣作为礼乐重器,其塑造本身也是文化统一的一种努力,试图确立一套全新的、服务于中央集权的帝国符号系统。

思想心理层面,这是最强有力的心理震慑与意识形态宣示。它将武力征服的成果,物化为永恒的、不可撼动的视觉形象。十二这个数字,或许暗合天地之数(如十二时辰、十二月),寓意统治的完整与永恒。金人矗立于宫廷,无声地宣告着旧时代的战争与纷乱已被永久“封印”,取而代之的是皇帝所带来的、以皇帝为中心的永久和平(秦“永偃戎兵”的自我标榜)。这是一种试图深入人心的统治艺术。

然而,历史的反讽常常不期而至。秦始皇期望通过收兵铸像来实现“子孙帝王万世之业”,但秦朝的崩溃恰恰证明了单纯依靠暴力威慑和物质收缴无法确保政权永固。民间兵器可收,然民心不可强取。严刑峻法、繁重徭役最终激起了以竹木农具为武器的大泽乡起义。西汉建立后,武帝时期仍有关中民家私藏机的记载,说明民间武器的彻底禁绝几乎不可能。后世王朝,如唐武周时期、元朝初期,亦有类似收缴天下兵器的举措,但多与特定时期的高压政策相关,其规模和象征意义均难与秦时相比。

纵观历史,“收天下兵铸金人”这一事件,其意义早已超越一次简单的兵器管制行动。它是中国历史上第一个中央集权大帝国的奠基仪式之一,是武力统一后向文治秩序转变的尝试,尽管这种尝试充满了刚硬的底色。它集中反映了新生帝国对前朝遗产的恐惧、对现实控制的焦虑以及对永恒权威的渴望。那十二尊沉默的巨像,既是秦帝国巅峰力量的纪念碑,也预埋了其统治逻辑中重物轻人、重威慑轻怀柔的深刻隐患。其兴也勃焉,其亡也忽焉,秦朝的故事连同这“金人”的传说,为后世统治者留下了关于权力、武力与民心的永恒鉴戒。