表土层 (Topsoil) 是在田野考古发掘时首先要遇到的遗迹现象。该土层叠压于古代遗迹的最上层,接近于现代人的活动面,由于近现代人对其进行了持续的扰动,导致在这一土层里缺乏考古工作者所关注的古代灰坑、房址、墓葬等遗迹现象,包含的文化遗物往往也比较混杂,各个时期的遗物都有。有研究者称这层土为扰土层,但不是很严谨,因为历史阶段的文化层都可能会被该时期的人类扰动,没有扰动的文化层几乎不存在。还有比较特殊的情况,如表土层的形成是由于非人为的自然营力的次生堆积,覆盖在古代遗迹现象之上的一层土壤及其包含物。通常在中国的考古发掘中,所见的表土层以耕土最为常见,经过人类每年的反复耕种搅拌和施肥,这层土壤的结构和颜色发生了很大变化。这些处于地表上层的土壤层,我们都可统称之为表土层,一般认为,它对考古工作者认识和复原古代社会的意义相对不大。

表土层的概念又是相对的,人类在某一区域内的活动,或持续,或有间歇,较晚阶段人类的活动面往往成为较早一阶段的表土层,等若干年后,早期的表土层又会成为下一阶段的文化层。如果某个历史时期的表土层经该时期人类扰动剧烈,没有可资考古工作者观察的遗迹现象,一个阶段的文化遗物混杂在一起,在发掘中经常被作为一个地层单位来处理。从这个角度来看,考古工作者所理解的表土层,其实也可以是从发掘者所处的时间向前追溯到某个历史时期的文化层,今天我们认为的表土层未来就是文化层。

野外考古调查,除观察裸露的地层剖面和局部钻探外,更多是对表土层层表的调查。随着大型机械应用于农业生产,每年耕土层都会被不断的扰动,表土层层表的遗物其实就是表土层包含物的反映。在缺乏大量剖面的遗址,表土层层表暴露的文化遗物在一定程度上影响了野外调查的可信度。当以通过考古调查获取地下埋藏情况为目的时,如果能将遗址表土层看到的堆积与包含物,与地下遗迹联系起来,无疑是比较理想的调查。表土层层表遗物与地下实际遗迹的联系必须通过后期的发掘才能实现。国家文物局 2009年新修订的《田野考古工作规程》对表土层该如何清理,没有明确规范。在中国目前的考古发掘中,常常雇用工人采用建筑工程那样挖土石方的办法,力求尽快省时省工的揭掉表土层,以便进行真正有价值遗迹的发掘。至于表土层中的遗物,也经常是仅凭发掘者的兴趣,只采集小件,或捡选体量比较大、纹饰造型有代表性的陶片稍加采集。对表土层的发掘,是考古发掘整个过程中希望迅速解决的阶段,处理方法比较粗糙。西方在一些常见的田野考古发掘指导书中,一般也没有特意将其与其他地下遗迹单独出来,规定该如何对表土层进行发掘和处理。日本文化厅文物保护部编写的《地下文物发掘调查手册》,类似于中国的田野考古工作规程,其中对表土的清理,规定可用大小各种镐,甚至在表土比较厚的地方不反对使用更大型推土工具,只是规定当表土揭完后,进入清理遗迹、遗物阶段,才需要特别谨慎和细致。

在这种思维指导下的表土层发掘没有太大的意义,只是为了见到遗迹现象,而不得不耗时耗工做的一件工作。这种做法,无视表土层的作用,没有详细记录和观察,在后期对相关遗迹的发掘时,以及对该遗址未发掘部分的调查时,失去印证的参照物。对此类原地型表土层,如果审慎处理和研究,可以成为未来考古研究的组成部分,主要作用表现在两个方面:

一是能够帮助了解遗址后期破坏程度。不同时期表土层陶片数量比和破碎度比,反映了后期的土壤利用情况和人类的后期扰动程度。如果某区域早期陶片大量出露于表土层,所占比例超出其他区域,再辅以对遗址地形的认识,可以大体估算出遗址某区域受后期破坏的程度,为今后的遗址保护和持续发掘规划提供参考依据。

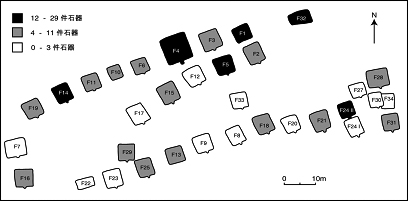

二是可作为以后系统调查和发掘区域的参照。遗址分布面积,堆积形成的时代,遗迹的疏密程度等,这是通过采集地表陶片辅助剖面观察可大体粗略知道的常规知识,如果仅限于此,地表常规考古调查即可获得。而如果我们积累了大量表土层与地下遗迹之间的关联信息,通过对表土层分析,再加上适当的钻探,完全有可能把握地下遗迹的大体分布和布局。强调表土层的发掘与地下遗迹现象的互证性,找出两者存在的关联性,得出某一地区某一时期表土层与遗迹间的可能对应关系,进而将这种认识扩大到整个遗址或遗址群,有助于增加野外调查获取相关信息的能力。

我国考古工作者在实际工作中,已经逐渐摸索出一些表土层与其下遗迹的对应规律。比如地表红烧土颗粒较多,下面可能是建筑,灰土较多的地表下面是灰坑的可能性大,大型建筑区域地表陶片较少,等等。这些规律是长期发掘和观察的结果,但有意识寻找这种关联性的研究还很少。如果我们在发掘表土层时,有意通过分析表土层,并将其与其叠压的文化遗迹对比,可获得更多有价值的信息,并可指导未来的发掘和调查。

如对发掘区域的选择和调整。发掘区域的选择总是与特定的学术目的相联系的,判断的依据除剖面堆积外,表土层包含物的种类和数量经常也是重要指标,特别在缺乏剖面的情况下更是如此。有经验的考古学者已经根据摸索出一些规律性认识指导考古发掘。上世纪七十年代,严文明和俞伟超先生在选择周原遗址的发掘区域时,避免了陶片多的遗址边缘文化堆积,而选择地表陶片极少、地层薄、有建筑遗迹暴露的区域发掘,认为这些地方才是重要区域,从而发现了凤雏宫殿建筑,开启了周原考古的新局面。华南贝丘遗址的发掘,过去往往在遗址地表和剖面显示贝壳堆积多的地方进行,认为这里是人类活动的中心区域,但多年的发掘认识,却显示这些表土层贝壳堆积丰富的区域更多是遗址边缘的垃圾堆积区。这些都是长期发掘过程中,根据表土层堆积现象与地下遗迹的对应关系,取得的重要经验,有助于今后发掘区域的选择。

除此之外,历史时期水域对陶片的磨圆和腐蚀也是在观察表土层遗物时需要注意的。对表土层陶片断口保存状态的观察,有可能推测出遗址及周边的水域范围。同时,陶器破碎度与特定遗迹种类也有一定的对应关系。

还需要重视表土层红烧土颗粒和石块石屑的数量大小的统计。其中最有价值的遗物是红烧土颗粒和碎石屑。红烧土是与房屋设施、窑炉、铸造作坊密切相关的遗物,其大小、颗粒形态、烧结度、夹杂物等对所属遗迹的判断尤为重要。红烧土的密集程度和分布区域又是我们探索遗址布局的绝好材料。石屑和碎石块往往是石器加工过程中的副产品,对判断遗址是否存在石器加工业十分重要。一定范围的石屑数量和大小形态分析,甚至可以为研究提供石器生产区域和流程的线索。

这些表土层更多信息的获取,需要改进表土层的遗物收集方法和分析方法,采取一些不同的发掘和遗物收集方法。对表土层中较大的文化遗物采用常规的过筛收集是必要的,但同时在现有条件下,我们对每一处表土层,限于现阶段的人力物力,不可能都采取比遗迹发掘还要细致严格的方法,抽样发掘的办法应该是比较可行的解决方案。在一个探方中随机抽取几处小面积采样点,全部提取表土层土样,对这些土样测定体积,并在网筛上进行水洗。抽样水洗的方法简单易行,可收集包括小陶片,石块,红烧土,小动物或鱼类的骨骼等。将这些水洗后的遗物保存后,与该探方地下遗迹类型和遗物进行对比,从而可以找出地表层中不同种类、不同比例遗物与地下遗迹的对应关系。这种对应关系并非一定,需要多个样本,多次分析,对提出的假设进行验证,甚至有可能多次对应分析后发现规律性并不是很明显。即使这种对应关系并不明显,只要在发掘中注意观察,至少可以发现该遗址的堆积特点和后期的破坏情况。

当今各种新技术发展日新月异,不断被运用到考古发掘和研究中去,未来的田野发掘水平和对资料的提取能力肯定会超过现有的技术水平。从某种意义上来说,每一次发掘就是对遗址的一次不可逆破坏,减少主动考古发掘的数量和面积无疑是未来的趋势。在发掘和分析技术没有取得突破性进展时,对某种大量做过工作、认识相对比较清楚的同样性质遗迹,完全没有必要全部发掘揭露。在这一趋势下,表土层的观察和研究就更显重要性。未来表土层与遗迹现象对应的相关关系,可以应用于大遗址调查中,为探讨遗址整体布局提供些许线索。甚至可以在一些长期做过工作的大型遗址,如殷墟、二里头、良渚等,在对表土层与地下遗迹关系认识较为明确的情况下,采取仅仅抽样发掘小部分表土层,而不涉及遗迹本体的局部发掘方法,获取遗址一定范围内不同遗迹的大体布局。表土层下的遗迹千差万别,后期的破坏原因众多,虽然这种对应关系经常并不是绝对存在的,准确性与否也还有很大的问题,但即使只是有这样一种关联对应的可能性,也值得我们在表土层的发掘过程中,放慢速度,稍加留意,提出假设,并尝试观察、分析和验证。(作者单位:北京联合大学考古学研究中心 原文刊于《中国文物报》2016年3月25日第7版)