聚落形态考古在我国的研究萌芽于20世纪30年代殷墟的发掘,正式开始于1954年至1957年西安半坡遗址的发掘,到80年代,由于张光直等先生的推动,得到进一步的发展[1]。近年来,聚落形态考古研究更加深入,不再局限于单个聚落的研究,更多地通过聚落之间的关系和聚落群的研究来探讨当时人们的社会组织与结构以及人地关系。而对社会组织与结构的研究也正是中国文明起源研究的核心问题和重点[2],从这个意义上来说,聚落形态考古是中国文明起源研究的重要方法和手段。然而怎样运用这一方法来研究中国文明起源问题,学者们论及较少。笔者不揣浅陋,略陈己见。

一、关于聚落形态考古

聚落形态(settlement patterns)的定义最早见于戈登•威利(Gordon R. Willey)的《秘鲁维鲁河谷史前的聚落形态》一书[3]。聚落形态考古,也被称为“聚落考古”,其称谓不一,有“聚落形态式的研究方式”、“聚落系统”、“空间或位置分析”等种种异称[4]。炊格尔将聚落考古定义为“用考古学的材料对社会关系的研究”[5]。张光直则从另一个角度表述为“是在社会关系的框架之内来做考古资料的研究”[6]。严文明则认为聚落考古不仅研究社会关系,也要特别强调聚落与生态环境的关系[7]。张忠培有基本相同的看法[8]。王巍更强调聚落考古研究的目的,指出聚落考古并不是仅仅了解过去人们居住的房子的具体结构,而是要通过聚落形态的研究,探讨当时人们的社会组织与结构以及人地关系[9]。总之,聚落考古是一种社会考古学的研究方法,同时也注重环境考古学的研究。从聚落的主体――人的角度来说,其实就是对两种关系的研究,即人人关系和人地关系。

聚落考古据不同的研究角度,会有不同的研究内容。从考古学文化的角度看,聚落考古一般包括以下四个方面的内容:(一)同一考古学文化的单体聚落的个案研究,(二)同一考古学文化同时期聚落的分布以及相互关系的研究,(三)同一考古学文化不同时期或不同时期不同考古学文化聚落的相互关系探讨,(四)同一时期不同考古学文化聚落的相互关系、异同对比及时空演变;从聚落本身的层次看,聚落考古主要是两方面的内容,即微观聚落形态研究和宏观聚落形态研究;从聚落的时空存在看,聚落考古也有两方面的内容,即共时性研究和历时性研究。

以上别类,仅是角度的差异,实际上它们在内容上是相互渗透的,考古学文化角度研究明显包含有微观和宏观层次,也包含着历时和共时的探讨;同样地,微观和宏观或历时和共时方面的聚落形态研究,又是以其所属的考古学文化为研究载体和研究基础的。只是考古学文化角度方面的研究因涉及考古学文化、聚落和年代等多方面的内容,比较复杂,甚或繁琐,而不易具体操作。故下面主要是从另外两个角度对聚落考古基本内涵作以浅析。

微观聚落形态研究一般是指对单体聚落的位置、布局和功能分区的研究。一个聚落对应着一个实际存在过的人类群体,既包括一般的村落,也包括超大规模的古代都城。也就是说单个的聚落依其规模是可以划分不同等级的,不同的等级反映了其“存在过的人类群体”的势力的大小,所以,聚落可被看作是政治实体的存在形式。

聚落位置是人们建造聚落时对地形、地貌及周围自然资源的选择,从中可以分析当时人们与自然环境的关系。同时,聚落位置的选择还受人文条件的制约,而对这些人文条件的分析往往可以探讨该聚落政治实体聚合的内在机制,即它的社会组织和结构。如城址多位于地势较高的位置,并为周围聚落所围绕,很可能反映的是城址中政治实体较高的社会地位和对周围聚落较强的控制力。

单体聚落布局和功能分区的研究,包含有两个层次的内容,一是该聚落的整体布局和功能分区,二是聚落内各种遗迹尤其重要遗迹的形态分析。前者主要是探讨是否有城址、宫殿区、作坊区、贮藏区、墓葬区(墓地)或公共活动广场等,以及它们的形态和它们之间的关系。后者主要是探讨具体的遗迹,如房址的规模差别、排列方式、内部结构等。

宏观聚落形态研究主要是对聚落之间关系和聚落群之间关系的研究。其明显包含两个层次,即聚落之间的关系与聚落群之间的关系。前者研究同时期不同的聚落的性质、规模和相互关系。这些同时期共存的聚落是否有一定的关系,若然,它们会组成一个聚合实体,即一种形式的聚落群。这种聚落群在规模明显比单体聚落大,笔者称之为“组聚落”。后者研究同时期不同聚落群的性质、规模和相互间的关系。同样的,这些共存的聚落群若有一定的内在关系,也组成一个规模更大聚合实体,占有较大的地理区域,一般由多个组聚落形成,笔者称之为“区聚落”。组聚落和区聚落是相对而言的,是规模和层次上的差别。它们在具体实践中是需要具体确认的。笔者以为原则有三:一是属同一考古学文化,二是依某种内在关系聚合,三是存在一定的等级分化。前两条易于理解,第三条主要分析组聚落和区聚落中是否有中心聚落和中心聚落群的存在,若然,组聚落常以中心聚落为主,围以一般聚落,整体聚合而成。如以陶寺遗址为中心的聚落群,便可称为一个组聚落。而沿某一水系聚合的聚落群便可称为一个区聚落,如伊洛聚落群、颍水聚落群、汾涑聚落群等。

无论是单体聚落,还是组聚落和区聚落都是存在于一定的时空系统中,有其“共时性”和“历时性”两个方面。共时性是指同时期的聚落形态横的关系,历时性指的是聚落形态的变迁,是纵的延承关系。聚落的共时性问题已有学者论及[10],历时性问题的专门研究相对薄弱,本文只对此谈一些看法。

聚落形态历时性的研究是一种对变迁的研究――一个遗址、一个地区和一种文化乃至整个世界范围内的聚落形态本身的变迁。聚落形态对一个遗址、一个地区和一种文化乃至整个世界文化体系和社会体系的变迁最为敏感,也是最能反映这种变迁的[11]。从这意义上讲,聚落形态的历时性研究对文明化的进程研究有着重要的作用。这方面的研究也有三个内容:一是不同时期单体聚落的位置、布局和结构的变化及其原因,二是不同时期组聚落的规模、布局、聚落间关系和层级的变化及其原因,三是不同时期区聚落的规模、布局、聚落群间的关系和层级的变化及其原因。

这种聚落形态历时变化本身有两种基本情况,一是一种文化取代另一种文化,可分为扩张型和迁移型,扩张型的文化取代,其结果原聚落仍然存在,属此种文化的聚落数量增加,聚落规模扩大;迁移型的文化取代,其结果原聚落废弃,属此文化的聚落数量不增加,聚落规模不一定扩大。二是连续发展的文化内部变化,进而使聚落形态产生相应变化,这种变化通常表现为量变得过程,既有不明显的逐渐的变化,也有较明显的重大变化。这种情况多发生在长期为一种考古学文化所占据的聚落中。

以上笔者简要分析了聚落形态考古的相关内容,其目的是便于探讨它在中国文明起源问题中发挥的重大作用。

二、聚落形态研究与中国古代文明起源

文明是由文化和社会两大方面所构成,文明起源包括了文化的发展和社会的进步。文化方面包括了物质资料的生产、交换、消费方式和精神领域的信仰、意识、观念,而社会方面主要是指社会组织和结构、人们之间关系的发展和变化[12]。前文已述,文明起源研究的核心问题就是对社会组织和结构变化的考察,而聚落形态研究正是要探讨当时人们的社会组织与结构以及人地关系。所以,聚落形态考古是研究文明起源问题的重要方法。而且,如

(一)单体聚落所反映的中国文明起源问题

聚落整体布局和功能分区统一规划现象的存在与否,很可能反映了统一的社会组织的有无。仰韶文化晚期或龙山文化时期的聚落往往分成居住区、生产区、墓葬区等,这样的区分显然不是随意自然而居的结果,有明显的规划性,反映了某种公共权力的存在,重要的是这种公共权利为谁所控制,为一个群体,还是一个人,或二者兼有。在具体的实践中需要带着此种意识去尽可能的提取信息。居住区和墓葬区是否有层级化?分化程度如何?这能反映其社会的复杂程度以及公共权力分配和集中程度。生产区尤其手工业作坊区有无以聚居区或行业为基础的管理迹象,我们知道殷墟的作坊区有集中聚居给予管理的现象。另外,作坊区人口学的研究也可提供可贵信息,若作坊区人口是不断增加的,而增加是外来手工业者迁入的结果,这很能会冲垮原手工业者以血缘纽带为基础的族居的原则,催化新的管理机构的产生。

聚落内具体遗迹如房址的分析有助于了解社会组织基本单位――家庭及婚姻形态的情况。房址是最复杂又最能反映社会面貌的一类遗迹。如

中心性聚落及城址也是单体聚落之一种,因它处于聚落等级化的金字塔形的塔尖位置而引人注目。

另外,从文明形成的标志或因素方面看,亦是如此。综合有关文明形成标志或因素的各种看法,主要集中两个不同的层次,即可直接或间接考察的物化形态因素和上层建筑方面的社会形态因素[16]。物化形态因素包括传统看法的城、文字、青铜器和近年来为学者们关注的礼制及礼仪性的建筑。社会形态因素主要指社会分工与分层、阶级和政治权利机构,实际上即指社会组织和结构。两个层次的后者是较高层次的研究内容,是文明起源和形成研究的核心问题和重点。前者因世界上不同的国家和地区,其表现形成不尽一致,没有普遍性,而受到许多学者的批评。社会形态因素又因其属于上层建筑而难以具体操作。所以,问题的解决是要找到两个层次的相近结合点,作为中心聚落的城址既集中了大量文明形成的物质形态因素,又最能反映当时社会各方面的状况,因而应是二者的相近结合点。

对中心性聚落及城址的研究首先是对其年代进行研究,包括中心聚落及城址的建造、使用、废弃以及使用过程中的扩建、改建、重建的年代,这是进一步进行文明起源研究的基础,而中心聚落及城址研究的重点是其布局、结构和功能的探索。中心聚落是否有围沟[17]、环壕、城垣及城壕,有城垣及壕就成了城址。城址与城市是不同的概念,城址属于聚落形态的范畴,城市则属于社会组织形态的范畴,中心性聚落的城址很可能演化为社会组织形态的城市或都城。城址内部布局是否根据不同功能而设置了不同区域,如供权贵居住的宫殿区、用于宗教仪式的祭祀区、专门的手工业作坊区、权贵专有墓区等。若然,这个中心聚落或城址可定为城市,甚至都城。二里头遗址据新材料已分为中心区和一般居住活动区,中心区由筑有宫城的宫殿区、铸铜作坊区、祭祀活动区和若干贵族聚居区组成[18],明显依功能设置了不同区域。值得注意的是,宫城的出现显然是将王室或高级贵族同周围的贵族聚居区隔离而独立出来,以示区别。这种布局不仅整体上表明了城乡差别,还将统治阶层本身进行了区分,可见其社会阶层划分是相当复杂的,等级差别是相当严格的,同时也反映了社会统治权力得到明显的集中和加强。所以,笔者以为中心聚落或城址中宫城或带有宫城性质的其他防御设施如壕的出现,意味着都城的出现,也即早期国家的诞生。龙山时代中心聚落中的陶寺遗址布局、结构和功能也有类似状况,且也有大贵族聚居区与下层贵族聚居区的分别[19],应引起注意。

(二)组聚落所反映的中国文明起源问题

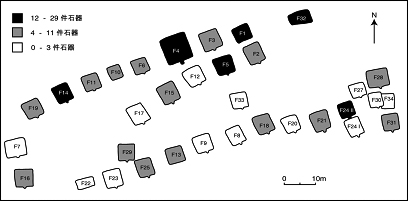

组聚落中聚落的等级和功能分化一定程度上反映了当时的社会组织发展状况。聚落的分化在历时中更加深刻,等级结构更加复杂。这种等级结构常被称为金字塔式结构,塔尖一般是组聚落中的大型聚落,属一级聚落;塔身是组聚落中的中级聚落,属二级聚落;塔基是组聚落中的小聚落,属低于前二者的聚落,也可依材料再细划分。这种等级的划分主要是依据聚落的大小而定的,通常聚落的规模反映聚落势力大小,一个聚落代表着一个政治实体。对这种组聚落金字塔模式的分析很重要,若塔身层次的二级聚落的规模与塔尖层次的一级聚落的规模基本相当,也就是说二者作为政治实体势力相当,这在社会组织形态上很可能反映的是这种社会聚合体最高首领的决策权是受限制的,决策活动带有集体性质。若塔身层次的聚落数量极少,而规模与塔尖层次的中心聚落相差较大,也就是说塔身层次的聚落与中心聚落作为政治实体势力悬殊较大,这反映了该社会聚合体中最高首领权力的强化与集中,但显贵阶层内部还没复杂化或明显分化。若塔身层次的聚落数量较多(当然相对塔基还是较少的),而规模仍与塔尖层次的中心聚落相差较大,也就是说每单个的塔身层次的聚落与中心聚落作为政治实体势力悬殊较大,这反映了该社会聚合体最高首领权力的集中与强化,同时又反映了最高首领以外的显贵阶层的复杂化,可能意味着官僚制度、宗教、司法、监狱等管理机构的存在,这种组聚落即是张学海所言“都―邑―聚”结构或模式[20],表明了国家的产生。以上这三种形态或模式的组聚落很可能就是一个早期国家形成轨迹的外在体现。

(三)区聚落所反映的中国文明起源问题

对区聚落的研究也是探索中国文明起源和形成的一个重要方面,主要从区聚落的布局和区聚落中组聚落之间的关系分析入手。区聚落中各组聚落作为政治实体随着其历时性的发展,力量此消彼长,规模不断变化。一些组聚落规模随着其势力的强大,规模也相应的扩大,一些弱势的组聚落往往变化不大,甚至规模有所减小,这样,区聚落中的组聚落就出现了等级分化。大型的组聚落一般是区聚落的中心组聚落。小型组聚落若依附于大型组聚落,这种依附关系就突破了组聚落范围的以血缘为纽带的存在关系,而代之以按地区关系组合存在,这是社会组织形态的重大变化。

区聚落依区内组聚落的等级关系和布局状况可分为三种形态或模式:一是区聚落中有多个规模相差不大的大型聚落或中心组聚落,其他是一般的中型和小型组聚落,这种区聚落可称为多中心组聚落模式。二是区聚落中只有一个较大规模的组聚落或中心组聚落,这种区聚落可称为单中心组聚落模式。三是区聚落中组聚落等级分化不明显,无中心性的组聚落,这种区聚落可称为无中心组聚落模式。多中心组聚落模式存在几个规模相当的中心组聚落,其势力均衡,因而相互抗争同时制衡,任何某个中心组聚落都可成为本区聚落中的最大组聚落。单中心组聚落模式缺乏与中心组聚落抗衡的组聚落,因而该种区聚落具有统一性。无中心组聚落模式显然属初级形态的区聚落。至于前两种模式那种处于早期国家形态或发展成早期国家形态是需具体进一步探讨的,抑或两者均可。

三、 墓地形态研究与中国古代文明起源

新石器时代至夏商时期,人们以血缘关系为主要纽带,生前聚族而居,死后聚族而葬,因而墓葬像居址一样也是一种“人群的居住方式”[21],只不过是死后所居。所以,墓地也是聚落形态研究的重要内容,是一种特殊的聚落形式。我国有着良好的墓葬发掘和研究的传统,但多年来,学者们主要是利用墓葬材料进行编年、排队以确定考古学文化的时空框架和建立考古学文化谱系。也有一些学者通过对墓葬材料的分析来探讨当时的社会组织和社会性质,然而为数很少。尤其是用墓葬材料研究社会组织的理论与方法的探索更少。

国外考古学界在这方面的探索较早较多些。20世纪70年代初期,美国考古学家路易斯•宾福德(LR Binford)通过对现代民族学资料的研究,发现墓葬埋葬制度的变化反映了社会组织的变化,认为“社会埋葬制度的形式和结构取决于社会本身的组织形式和复杂程度”[22]。这种认识逐渐被考古界普遍接受,形成所谓的“墓葬分析法”,使得通过墓葬研究古代社会组织有了真正的理论基础。20世纪90年代这一方法走向完善,代表的成果就是1995年克瑞斯托夫•卡尔(Christopher Carr)对31个现存土著民族的埋葬制度的统计学分析[23]。他据民族学材料列出了决定埋葬制度的29项“决定因素”(determinants),同时又据考古资料将埋葬制度细分为46个“回应变数”(response variables)。通过分析,回应变数中的墓地结构、墓葬形制、能量投放等变数明显偏向于反映社会组织。另外一些其他的变数如骨架姿势、墓向、葬式等偏向于反映宗教观念[24]。

国外用墓葬资料研究社会组织主要建立在现存民族的调查和民族学材料分析的基础之上的,与“民族考古学”(ethnoarchaeology)的研究方法有密切联系。这种方法对我们利用我国新石器时代到夏商的墓葬资料研究中国文明的起源、形成和早期发展具有参考价值。尤其克瑞斯托夫•卡尔对埋葬制度本身的分析值得注意,他的偏向于反映社会组织的埋葬制度的变数其实主要是墓地的整体布局和结构层次的内容,而不是具体的如墓向、葬具等层次的内容。对“布局和结构”的研究恰是聚落形态研究所注重的对象,所以,墓地作为一种特殊的聚落形式可以借用聚落形态的概念称之为“墓地形态”。墓地形态就是利用墓地的材料探讨当时人们的社会关系。研究对象是墓地,方法是聚落形态的研究方法。墓地形态与墓葬埋葬制度相比,后者内涵较大,包括墓葬的方方面面。墓地形态注重于墓地布局、墓地内其他单元(如墓区、墓坑)之间关系的研究。

墓地布局研究是对墓地内墓葬的排列组合状况及变化的探讨。墓地是否分区、分群?这能反映一定的社会组织与结构,一般认为墓群可能代表家族的墓葬组合,墓区可能代表氏族的墓葬组合,整个墓地可能代表胞族的墓葬组合。墓地内是否有大中型墓相对集中分布的倾向?或是否大墓单独形成一个墓区?像文明已形成的商代晚期殷墟的“王陵区”。大型墓单独成区明显反映的是社会统治者区分于一般社会成员而处于统治地位。这实际上已引出了墓地形态研究的另一个重要方面,即墓地内各单元间的关系,主要是等级关系。而墓地等级分化及分化程度像前文聚落的等级分化一样也是能反映当时的社会关系方面的状况的,不再赘述。

总之,聚落形态考古是研究中国文明探源问题的重要方法,但绝非唯一的方法。正如

[1] 严文明:《聚落考古与史前社会研究》,《文物》1997年第6期,P27―35;《近年聚落考古的进展》,《考古与文物》1997年第2期,P34―38。

[2] 王巍:《关于长江下游地区文明化进程研究的几点意见》,《长江下游地区文明化进程学术研讨会论文集》P10―12页,上海书画出版社,2004年;唐际根:《文明起源研究的核心问题与中国文明进程的基本估计》,《古代文明研究通讯》第15期。

[3] G. R. Willey, “Prehistoric Settlement Patterns in the Viru

[4] 张光直:《谈聚落形态考古》,《考古学专题六讲》P74―93 ,文物出版社,1986年。

[5] B. G. Trigger, “Settlement Archaeology―its Goals and Promise”, American Antiquity 23, 1976, P.151.

[6] 张光直:《谈聚落形态考古》,《考古学专题六讲》P74―93 ,文物出版社,1986年。

[7] 严文明:《聚落考古与史前社会研究》,《文物》1997年第6期,P27―35。

[8] 张忠培:《聚落考古初论》,《中国考古学:走进历史真实之道》P199―204 ,科学出版社,1999年。

[9] 王 巍:《聚落形态研究与文明起源》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2003年第3期P9―13 。

[10] 栾丰时:《关于聚落考古学研究中的共时性问题》,《考古》2002年第5期。而张光直(见注4)、严文明(见注7)、张忠培(见注8)等在论述中也有所涉及这一问题。

[11] K. C. Chang, “Settlement Patterns in Archaeology”, An

[12] 王 巍:《聚落形态研究与文明起源》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2003年第3期P9―13 。

[13] K. C. Chang, “Settlement Patterns in Archaeology”, An

[14] 严文明:《聚落考古与史前社会研究》,《文物》1997年第6期,P27―35。

[15] 王 巍:《聚落形态研究与文明起源》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2003年第3期P9―13 。

[16] 参看钱耀鹏:《中国史前城址与文明起源研究》第270―274页,西北大学出版社,2001年。

[17] 裴安平:《中国史前的聚落围沟》,《东南文化》,2004年第6期,P23―30。

[18] 许宏,陈国梁,赵海涛:《二里头遗址聚落形态的初步考察》,《考古》2004年第11期,P23―31 。

[19] 何驽、严志斌:《黄河流域史前最大城址进一步探明》,《中国文物报》

[20] 曹兵武:《聚落•城址•部落•古国――张学海谈海岱考古与中国文明起源》,《中原文物》2004年第2期,P9―17。

[21]王 巍:《聚落形态研究与文明起源》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2003年第3期P9―13 。该文将聚落形态的定义简单表述为“人群的居住方式”。

[22] 转引唐际根:《文明起源研究的核心问题与中国文明进程的基本估计》,北京大学古代文明研究中心《古代文明研究通讯》第15期。

[23] C. Carr, “Mortuary Practices: Their Social, Philosophical―religious, Circumstantial, and Physical Determinants”, Journal of Archaeological Method and Theory, Vol.2, 1995, No.2. P.105―199.

[24] 参考唐际根:《墓葬研究与中国文明探源》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2003年第3期P13―14 。

[25] 王 巍:《关于开展中国古代文明起源与早期发展过程研究的构想》,中国社会科学院古代文明研究中心《通讯》第1期。