青年陈有恒

瓦解敌炮楼

1941年,驻在丰润县城和县城以北左家坞的日伪军频繁来往,运人运物的汽车都要经过团山子村。为了监视抗日群众,敌人在团山子后山上建立了一个炮楼,炮楼里住着一伙约四十人的伪警备队,由一名日本人坐镇指挥。村里人走在街上或大声说话,炮楼里都能听得见,谁稍不服从,就会被带到炮楼里去受审和拷打,群众对炮楼恨之骨。

团山子村里有一家中药店,这就是我的家。我父亲早年在外地中药店当学徒,不仅懂得了中药,也学会了看一般常见病,以后自己回村开了这个小店维生。近段时间,父亲常同住在东屋叫苏乐尧的叔叔谈起抗日的事,很是投机,他们见我哥哥是共产党员,十六岁的我也因在小学读书时积极宣传抗日,成了一名儿童团指导员,所以谈起来并不避着我们兄妹俩。

一天,苏乐尧告诉父亲:敌人每次来清剿,都先到后山上来观察地形,部署行动,然后就来烧杀抢掠,要想办法把这个炮楼拿掉。他见我父亲一脸无能为力的表情,便说,要摸透伪军的心,让他们自动解除武装。从此,我们全家都牢记苏乐尧嘱咐。

有一次,炮楼里的一个伪军班长下山来到中药店,说他们队长得了感冒想要点药,父亲马上给他抓了药。过了几天,这个伪军班长又来了,说他队长的病已痊愈,很高兴。从那以后经常有伪军下山看病,但大都没有钱,父亲也就不向他们要钱。时间一长,来往伪军对我家尊敬了许多,改称父亲为“老先生”,称我为“陈小姐”。一天夜里,一位八路军便衣孙占业来我家传递一条信息:现在是瓦解伪警备队的好时机,你爷俩个是最合适的人选。父亲点点头,默记在心。过了几天,警备队一位姓王的士兵来看病要药,父亲一边问病一一边抓药,顺便问他吃过饭没有,见对方摇摇头,便留他吃饭。他说怕队长知道挨处罚,父亲连说:“不怕,不怕。” 我领会父亲的意思,立即帮着摆上碗筷,告诉士兵一会就吃完,队长不会知道。吃饭中间,父亲又问对方怎样当的兵,家里还有什么人,想不想家?对方说家里有父母、妻子,自己刚结婚一个月就被抓来当兵的,日夜都想家,逃跑又怕抓回来枪毙,说着说着哭了。从这天起,不少伪军偷偷下山来看病拿药,顺便唠唠家常,有时还在我家吃点东西,乐乐呵呵,象回到自己家一样。

这一天,第一次来过的伪军班长把他们的警备队长带来了,一进门就满脸堆 笑地说:“老先生给我们那么多人拿药治病,还给好吃的,我们的队长特意来感谢陈老先生。”父亲忙把他俩迎到炕上坐下,奉承有加地说:“你们土兵来拿药治病,都说是队长同意的,说队长人好,很关心部属。这个队长听得美滋滋笑咪咪,毫无顾忌地唠起嗑来。他说,这些当兵的大都是穷人家的孩子,是被抓来的,原来以为警备队是打日本的,现在一看,不但不打日本,还帮日本人打中国人,大家都想不通,情绪低落,但又没有办法。父亲一听,觉得这正是进一步做工作的好时机,忙不迭地留对方吃饭。我也一边张罗着,一边把罐头打开,酒和花生米也摆上了桌。交谈中一边劝酒, 一边试探地问: “听说八路军是打日本的,你们何不去当八路军?”队长摇摇头:“上哪儿去找呀!”我忙插话说: 我们留心给你找一找。”接着就与对方相约:如果找到了八路军线索,就在院门西头那棵大榆树上挂个红布条,你们看到后就马上来中药店商量行动的事。

我将父亲与警备队长有约的消息通过我哥哥等人迅速向地下党组织作了汇报。几天后,孙占业与哥哥陈连和起来到中药店等候谈判。我按预约爬上大榆树,把红布条挂在上面。天刚黑,警备队长来了,见屋内有生人有些紧张,经解释才安定下来。我哥哥主动把话挑明:“听说你们不愿为日本人卖命,想投靠八路军,我代表八路军表示欢迎,如果你们不愿当八路军,也可以给你们发路费让你们回家。”警备队长赶忙回答:“我们不回家,愿意当八路军打日本鬼子!”接着,双方谈妥了行动的具体时间和地点。当晚十二点整,警备队人人全副武装,做好了立即开拔的准备。警备队长敲开了那个日本人的住房门,告诉他大家要去投靠八路军,问他是否一同去,日本人一听大惊失色,正要伸手去摸枪,被早有准备的警备队副官开枪打死了。接着,警备队长用火把点燃了炮楼,在熊熊火光照耀下,带领全队四十二人下了山,跟随早在山下接应的八路军一起开赴新的抗日前线。团山子村的中药店从此出了名,我这个小姑娘似乎也一夜长成大人了。

两过还乡河

我家对近有一条还多河,小时候常到那里去玩,外出也经常路过,还多河有我太多的欢乐,也有太多的血泪。 1944夏年,当时我已是一名共产党员和妇女工作干部了,那天,我从王务庄检查工作回来,绕过左家坞的据点,改走于庄子和大小松林村,离于庄子不到一百米的时候,只见住家和店铺都没有开门,心里估计,一定有情况,便转身往回走,只听到庄稼地里嘻嘻索索有动静,看来有埋伏,只好又调头往村里走。刚进街口,东西大街里一扇黑色大门开了,一位中年妇女在探头看我,本上前跟她说几句活,可她一下又把门关上了。我继续前走,前面院里的大门虚掩着,我轻轻推门进去,一位大十多岁的老大娘急匆匆地走过来,看了我一眼就把我拉进她的西屋里,悄悄告诉我:“日本人已经把于庄子和大小松林村包了,许进不许出,我知道你是为咱老百姓办事的。”说着就把自己身上的旧兰布衫脱下来给我穿上,又从门后摸了一把灰土往我脸上抹,然后把我拉进东屋。接着她又找出一个红布条,用针别在门帘上。这时从门外进来一位老大爷,他从大娘口里知道了这事,摇头说:“这样还是会被搜出来的。”说罢出门套上牛拉的车,让我坐在上面,轻声问:“有枪和文件吗?交给我藏起来。”我把手里的文件卷交始他说:“文件给你藏,手枪我可还要拿着,万一敌人要搜就跟他拼!”老大爷点点头,把文件用草包起来放在车轴上,又扯把草盖上,回头嘱咐我:“你把被子盖好,路上不要说话,有情况由我来对付!

牛车吱吱嘎嘎地来到还乡河边,只见很多人和马在河边走动,其中有日本人也有翻译官。狭路相逢时,两个日本兵把枪交叉着拦住我们,老大爷对翻译官说:“车上是我女儿,她回娘家住,昨天她家捎信来说婆婆病重叫她赶快回去照顾,今天送不到,她婆家会生气的,女儿会挨打的。请老爷高抬贵手,我们不会忘记你的。”说着说着,大爷真掉了泪,还想下跪叩头,翻译官手一摆示意不用了,过去和日本人说了几句好话,见日本人点点头,便对我们说:“可以走了!”

在回家的路上,我一再感谢老大爷的救命之恩,可大爷淡淡地说:“你不要感谢,谁遇上这种事都会救你懂的,何况我认识你是团山子村中药店老陈家的女儿,你父亲给老乡看病不要钱,你也常到各村开大会动员快打快藏,不要把粮抢走了......”说着说着就到了我的家门口。

还有一次过还乡河。那是1945年春,当时日本鬼子到处挨打,败局已定,可它加倍地凶恶和猖狂。一天,我回家取药,突然听到院外张大娘在高喊:“山上的小树向北歪了,日本鬼子来了,快跑!”我这次取的是红汞和雷夫诺尔等消炎药,是准备送往王官营镇给受伤的战士们用的,听张大娘一喊,便把药一包就往外跑,我妈妈哭着说:“你等等,让我烧把香,求求灶王爷平保佑平安后再走。”我说:“别迷信了,人家急等着用药呢!”说罢拔腿就跑。

我一口气跑出一里多地来到小港村东头,只见一伙日本兵骑着马拿着枪或战刀,对着一群跑动的老乡恶狠狠地叫喊:“不要动,动就打死你们!”我因为有任务在身,没听那一套,照样往外跑。这时耳边传来一声惨叫,回头一看,是我十爷被日本兵用战刀把肚子剖开了,肠子直往外流;接着我又听见前面喊“救命”, 循声一望,是刘大娘掉在还乡河里,因水流湍急挣扎不出来,我不顾一切地跳进冰冷的河水里将她背出来放在土坎上,她已经被水呛得说不出话来了。

这时,敌人的子弹成片地打在还乡河里和岸边,我放下刘大娘想离开,突然又有人叫我的名字,我跑到跟前一看,是我村刘胜二叔,只见他右腿还在往外涌血,脸色苍白,硬撑着继续往前跑,我忘了身前身后子弹声,从自己衣服前襟上撕下一块布给他包扎腿,然后扶着他一起跑。我边跑边对刘胜说:“过河后,我把你送到一个安全的地方,我还要去送药。”这时只听到后面又有人哭喊:“又打死人了!”跑着跑着,好不容易过了还乡河,这时的刘胜已支撑不住了,低声对我说:“有恒,别管我了,你快跑,活一个算一个!”说来他巧,前面来了一辆马车,我扶他用最后一把劲跑过去,啊,马车原来是来接我取药的,真是天无绝人之路。我扶刘胜上了马车,又去土坎上把刘大娘接过来一起坐车走。

药终于送到我哥哥手里,他问也没问,便转身送走了,我知道我们的伤员正焦急地等着用哩!这天深夜,敌人走了我才回到家。进门一看,家里的药柜,家具已核鬼子砸烂了,连咸菜,米袋子和藏在柴堆里的衣被也被抢走了,妈妈坐在一旁抽泣着,哭骂着:“这帮鬼子得不到好死!”

开仓济百姓

1947年,冀东搞土地复查,地主乘机反攻倒算,丰润县的北夏庄,发生了大地主何文选煽动少数群众将区委书记赶出村庄的事件。当时蒋伪军活动猖狂,老百姓生活极为困苦。快到年关了,区委在团山子村开会研究如何解决群众生活困难的问题。

西马庄有个敌伪仓库,没有军队把守,只有伪政府派人看管,库内衣物很多,可以解决老百姓过年的部分需求,但仓库围墙很高,不好闯进去。区委书记更生把这个艰巨任务交给我这个妇救会主任,并答应派五十名民兵协助我完成任务。

这座仓库距小宋庄只有二里多路,距丰润县城七里路,东西马庄都在敌人炮楼的包围之中,一旦被敌人发现了,是很难撤出来的;再说,仓库在一个大院子里,不仅围墙高,仓库大门还是用铁皮包的,看来很结实。面对这一切,我没有犹豫和畏缩,当场答应“坚块完成任务”。会后,我进一步作了调查分析,并作出几套方案,然后召集执行任务的民兵,进行动员和部署,强调必须遵守纪律,听从指挥,迅速行动,严格保密。

农历腊月廿八日下午,我们一行人出发了。天刚下过大雪,地面一片白皑皑。为了防止被敌人发现,每人披上一块白布单。傍晚七点半,我们到达东西马庄。天已经黑了,一路静俏悄,只碰上一个约五十岁穿黑衣服的男子,为防止他走漏消息,我叫人让这名男子面墙而立,不准乱动。进村后,我又着人将

西马庄的伪保长“请”出来随队跟进。

队伍终于来到仓库面前,大家迅速把仓库包围起来。我望了望库墙,足有三米高,铁门被门得严严实实,硬闯是闯不开的,于是让大家搭起人梯爬上围墙,再用绳子系在腰上一个个放下去,结果从里面把大门打开了。人们一拥而进,又把一幢大房子围了起来。我俏悄走到窗前,用舌头舔湿窗户纸捅了一个小洞,看见里面许多人在点票子和算帐。我一脚把房门赐开,用枪对着他们大声喊:“不许动!谁动就打死谁,我们是八路军!”里面二十多个男子都站起来乖乖举起了双手。我又命令他们一个一个往门外走,当他们走出门,就被我们用按预先准备好的二十多条绳索和棉花将一个个绑住手、堵住嘴,然后由三位民兵集中看管。其实,当时除我有一支枪牌撸子外,其余民兵手里都只有一颗手榴弹,即使如此,被看管的人谁也不敢动一下。我们把仓库里的小米一袋袋拖出来,让他们每人背上一袋,乖乖地转移到指定地点。

这时,我告诉随队带来的保长,让他迅速通知村里的军烈属、困着难户和贫下中农前来领取物资。这座大仓库里不仅有小米等粮食,还有猪、羊、鸡、鸭肉,并有不少的布匹和其他物资。不一会,群众拥了过来,我当场宣布:你们需要什么就拿什么,需要多少就拿多少!开始还有些人犹豫,后来看到大家动了手,也就大胆拿起来了。

这天夜里十二点,西马庄仓库里,除了那二十多名被绑手堵嘴的看库人苦丧着脸坐在一堆外,其他人和物都已空荡荡的,我和民兵完成任务后早已撤离了西马庄,那位面墙而立的男子也恢复了自由。这一夜群众为分到不少过年衣食而暗自高兴,他们感谢共产党领导的区政府,夸奖我们民兵有胆有识,有勇有谋。

解救区小队

1948年春,驻在冀东地区的蒋伪军经常到农村抓人,抢粮,破坏群众的备耕生产。三月初务一天,区委正在教军场召集我们开会,研究部署敌斗争。会议刚开始,突然从门外闯进俪一位区小队的战士,急得上气不接下气,半晌说不出一句话来,等了一会儿才开了口:“区小队在刘胡各庄被敌人包围了!”这一消意把大家惊呆了。区长邵庭问大家复么办?区委书已岳光说:“我们要马上去解围,看谁去?””可环顾了一周,没有一个人站起来说话的,会场静得连呼吸声都能听到。“我去!”我猛地站起来请成,其实,我连如何去营救都没有想过,只是共产党员和人民战士的本能促使我表了这个态。区长见我这位新上任的区妇女主任没有指挥过战斗,担心难以完成任务,但又没有的挑选的余地,正在为难时,区委书记帮我说话了:“别看陈有恒是个女同志,她胆大心细,对敌斗争办法多,让她去吧!”“请领导放心,一定完成任务!”我作出保证后便离开了会场。

回到屋里,我拿起手枪和四颗手榴弹,朝刘胡各庄一路小跑而去。这天大雾迷漫,数丈之外很难看清东西。上了路,我才想起该考虑用什么办法去解救弟兄。我边走边想,觉得自己一定要象上级要求的那样,利用天时、地利、人和。这天时大概就是大雾,这地利就是自己熟悉的这一带地形,这人和当然就是附近村里的民兵,一定要避开与人多武器好的敌人硬拼,利用大雾作掩护,用声东击西的办法把区小队解救出来。

途经张六庄时,我遇到了该村的民兵,因为我来过这里,民兵一看就认识,忙问我急什么,当得知是去解救区小队时,该村民兵班长立即集合了十几名民兵,带上枪和手榴弹跟在我后面跑。路过另外两个村子时,这两个村的民兵也集合起来跟了上来。

离刘胡各庄还有一里路的地方有一道壕沟,我让大家在壕沟里停了下来,粗略点了一下人数,约莫有四十人左右。我说:“你们来得正好,人多力量大嘛!不过,对敌作战一定要统一指挥,统一行动!”民兵们异口同声地回答:“我们听你指挥!”于是,我按一路上想出的主意,对作战作了具体布置,告诉大家:敌人已与我们区小队打了半天了,他们也怕我们增援部队赶到,正在加紧掩护抢粮食、抓壮丁;我们要利用敌人怕我们增援的心理,装成增援部队模样,三个村的民兵分别从西、北和西北三个方向向敌人包抄过去,离刘胡各庄三、四十米的地方隐蔽起来,我去西北方向这个组,到时一发现敌人,我一开枪大家就跟着开枪,投手榴弹。

三路民兵分头行动,凭借大雾掩护,一直摸到村头敌人也未察觉,只见几十名敌人把抢来的粮食拼命往车上装,几声吆喝,正要赶着马车上路。这时候,敌人似乎发现四周有动静,正要行动,随着我的一声枪响,三个方向的民兵向敌人开了火,顿时枪声、手榴弹响成一片,一名敌运粮队长被打倒,敌人以为遭到八路军援兵的包围,扔下马车、粮食和六七名被捆绑起来准备抓去当兵的男青年,撒腿便往村外跑。民兵们问我:“陈队长(他们一直认为我是他们的编外队长), 追不追?”我想了想一摆手:“只用火力追击,人不要去追,如果敌人发现我们人少,会吃亏的。”在一阵火力追击声中,我和几个民兵去寻找被围困的区小队。在一个空旷地里,找到了他们。我让他们赶快朝西北的鸦洪桥方向撤出。

敌人逃跑了,老乡们回来了。大家一看全村没一个人被抓走,粮食、牲口、大车也没被抢走,还打死一个敌兵,打伤敌人一个队长,真是一个很大的胜利。大家围着我们,夸奖呀,感谢呀。一个小伙子兴致勃勃地跑到我面前说:“大有恒大姐(由于我刚来这个区时间不太长,大家以讹传讹,都这么叫)!你真神啦!”那位儿子差点被抓走的妇女抢上前来一头跪在地上直磕头,流着泪说:“我守寡多年,就这么一个儿子,是你把他留下来了!”

面对这情景,我赶忙摆手高声喊:“不要谢了,要谢就回去谢区政府和民兵们,我们人少力单,敌人发觉后还会回来的,大家快往鸦洪桥方向转移!”

战斗结束后回到区机关,我受到了表彰,军分区的报纸用全版套印红色油墨,报导了这次智解围困的战斗,还号召大家向我学习呢。

踏上新征途

抗日胜利后的1946年,八路军十旅来到我们丰润县一带,开展群众性的民兵斗争,用武装保卫胜利果实,保卫家乡。我曾在泉水头村和詹才芳司令员一起搞减租减息运动。有一天,我奉命通知并动员民兵挖陷井,锯电杆,剪电线,使从丰润城里出来扫荡的蒋匪军掉进了陷井动弹不得,打电话又不通,恼羞成怒后逼老乡供出共产党和八路军,多亏大娘大婶们掩护我脱了险,我回到

泉水头村汇报经过,詹司令员高兴地说:“你有功!”

就是在那段时间里,我认识了曹海炳同志,他当时只有二十五六岁,一口陕北口音,是十旅二十八团政治处主任,可以说是少年英俊的老革命。他经常在丰润城北一带活动,有一次就住在我们团山子村。工作、作战和生活中的频繁接触,使我们俩彼此有了好感,渐而发展成爱情。当我把这个秘密透露给父母后,得到了大人们的支持;同时,曹的部队领导也赞成这门婚事,于是1947年农历正月十五元宵节那天,我俩在团山子村结了婚,战地的枪炮硝烟代替了节日的花灯爆竹。

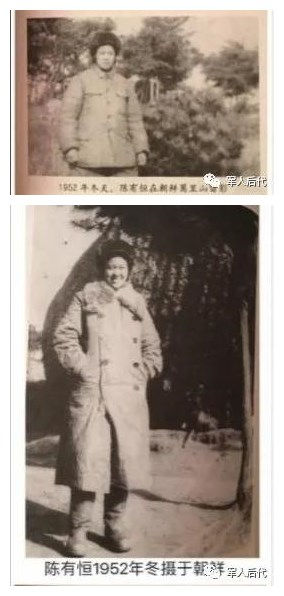

新婚后不到半年,曹海炳同志就随十旅大部队出关转赴东北。第二年,由于我身体有病,加上对东北战场的向往和对海炳同志的思念,我艰难地辗转赶到东北辽宁,幸福地和亲人重聚了。待身体恢复健康后,我坚决要求参军,做一名名副其实的人民战士。申请被批后,我有好几个晚上兴奋得睡不着。这时,正是1949年的初春。

在随后的三、四年时间里,我作为一名师、团的组织、干部干事,经历了辽沈战役、天津战役和南下追寇、剿匪,转战于辽宁、河北、湖南、广东等七个省市近半个中国。打仗,我没有喊过一声怕,行军,我没有喊过一声苦,工作,我没有喊过一声累。即使是全副武装的跑步行军和累得吐血的工作重压,我都没有告诉过任何人,包括海炳同志。

1952年夏秋之交,部队正在广东潮汕地区练兵守海防,突然奉命入朝参战,上级规定,非特殊情况女同志不准入朝。这下可把我急得象热锅上的蚂蚁。当时曹海炳同志已是 136 师参谋长了,可当我说到此事时,他两手一摊说:“这个我也没有办法!”说真的,当时我身体非常虚弱,还在大吐血,加上有上级规定,入朝的希望确实非常渺茫。但这等一生难逢的光荣任务,我又不甘心失之交臂,思之再三,我找到师政治部主任皋峰求情。我说:“我爬也要爬到朝鲜去!”皋峰同志再三劝我不成,最后无可奈何地提出了一条约定:“什么时候你走不动了,就马上把你送回来!”我满口应承下来,没过多久,我就随部队北上抗美援朝,踏上新的征途,奔向那烽火硝烟弥漫的新战场。

(王者风整理)