距今5000年前后,以城市的出现和发展为主要标志,世界各地相继进入文明时代。世界最早的城市出现在两河流域,之后在埃及、印度河流域也相继出现,被称为人类发展的“城市革命”,以城市为中心的复杂社会逐渐形成。

同一时期,包括良渚文化在内的中国各地兴起的文明形态,也先后涌现出一系列城市,成为进入文明时代的标志之一。这些城市既是当时的政治、军事中心,也是宗教、文化中心,有的还成为集王权和神权于一体的都城。

有学者认为,现有考古学证据证明,良渚文化属于中国的古国时代,在中华文明成为世界上唯一一个连续性文明发展模式的进程中,向世人展示出不同于其他文明形成的独特的发展道路。

良渚文化玉器呈现系统化、礼仪化

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中论述道:“文明时代是社会发展的这样一个阶段,在这个阶段上,分工,由分工而产生的个人之间的交换,以及把这两者结合起来的商品生产,得到了充分的发展,完全改变了先前的整个社会。”

良渚文化时期,经济社会发展水平得到很大提升,以农业和手工业发展为基础,社会形态显著变化,产生了明显的社会分工和等级分化。

在生产力发展方面,目前各地良渚文化遗址中普遍发现石犁,说明农业已经发展到犁耕阶段,人们开始利用石犁耕种土地、种植水稻等粮食和其他果蔬。农业工具的功能已经细分,有耕种的,有收割的,成套的农业工具已经形成,而在黄河流域等地区,同时期的农业工具还没有成套的。犁耕农业的出现大大提高了农业经济发展的水平。

在生产力发展方面,目前各地良渚文化遗址中普遍发现石犁,说明农业已经发展到犁耕阶段,人们开始利用石犁耕种土地、种植水稻等粮食和其他果蔬。农业工具的功能已经细分,有耕种的,有收割的,成套的农业工具已经形成,而在黄河流域等地区,同时期的农业工具还没有成套的。犁耕农业的出现大大提高了农业经济发展的水平。

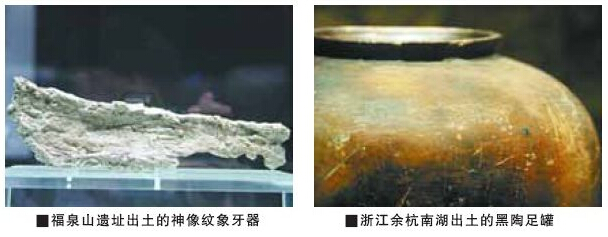

在手工业上,良渚文化在陶器和玉器制造上显示出突出的成就,丝织物和麻织物也已经出现。有学者研究表示,良渚人不但能够根据需要烧造出各式各样的陶器,还在制作中融入原始的审美观念,以动物造型或线条和色彩作为装饰,这种现象必然以社会成员认知、审美能力的普遍提升为基础。

良渚文化遗址贵族大墓中发现了数量庞大、制作精美的玉器,是与其他时期、其他地区的考古发现最显著的区别之一。浙江省文物考古研究所的王宁远表示,无论是从器形、器类的数量和种类的丰富程度,还是从玉器和纹饰制作工艺的精细程度看,良渚人对玉器的加工和制造,都达到了相当高的水平,代表了中国史前阶段的最高成就。

王宁远认为,良渚文化中的玉器是系统化、礼仪化的,不同的玉器承载不同的功能。在良渚文化消亡以后,良渚文化中的玉器传统还超越了太湖流域的范围,广泛流传到我国以至世界其他地区。东方人崇尚“玉”的观念形成过程中,良渚人起了巨大的推动作用。

王宁远认为,良渚文化中的玉器是系统化、礼仪化的,不同的玉器承载不同的功能。在良渚文化消亡以后,良渚文化中的玉器传统还超越了太湖流域的范围,广泛流传到我国以至世界其他地区。东方人崇尚“玉”的观念形成过程中,良渚人起了巨大的推动作用。

墓葬规模反映等级分化日益明显

恩格斯还这样认为:“第一次社会大分工,在使劳动生产率提高,从而使财富增加并且使生产场所扩大的同时,在既定的总的历史条件下,必然带来奴隶制。从第一次社会大分工中,也就产生了第一次社会大分裂,即分裂为两个阶级:主人和奴隶,剥削者和被剥削者。”

在良诸文化的众多遗址中,都可以清楚地看到等级分化现象。

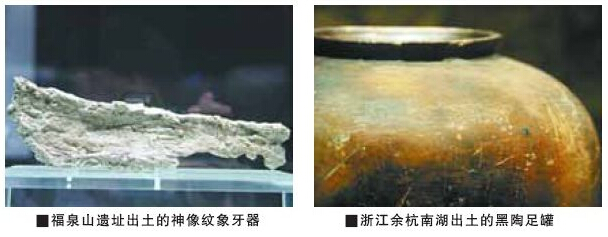

福泉山等高台墓地顶部的墓葬一般规模巨大、为贵族所有,随葬有大批玉、石、陶制礼器,有的还发现了殉葬、祭祀等迹象;处于高台较低处或平地上的墓葬,一般规模较小,随葬品也较少。

“关于良渚文化时期的等级分化,最直观的反映是墓葬材料。”王宁远认为,墓葬材料是保存相对完整、相对独立的一个单元。从目前发掘的墓葬看,明显地分成最高贵族、一般贵族、平民等若干等级。从随葬品看,普通人的随葬品多以一般的石制工具、武器为主,贵族的随葬品多是玉质礼仪性用品。

从居住地看,良渚普通民居和墓葬大都以几户至几十户的数量集中分布在较小的土台上,高度一般在两三米,单体规模约十米见方,人去世后就埋在土台上、房屋的外面。而莫角山及三座大型宫殿形建筑的体量已经远远超越其基础功能和普通人的实际需求,更多是一种居住和使用者与众不同、俯视众生、卓尔不群的权威的象征。

再从良渚古城的布局看,三座宫殿形建筑的高度最高,高于莫角山,莫角山的高度高于城墙,城墙又高于外郭等居住地;四周的建筑物围绕莫角山,将莫角山置于中心位置。

同时,反山、瑶山、汇观山等作为王陵墓地与祭坛,是在莫角山之外单独堆成的土台,这与普通人的做法迥异。

玉礼器、大型祭坛、城市展现文明发展独特性

良渚文化不仅是中华文明的曙光,而且已进入史前文明发展的成熟阶段,跨域野蛮时代和文明时代的分水岭。

玉饰品

在经济发展和社会分工的基础上,良渚文化时期的人们有了构筑大型城市建筑的物质基础和政治基础,掌权者有了私有财产,并以权力为基础调动大量人力和物力建筑规模巨大、功能完备的城市,作为政治、宗教中心。

城市的出现是人类进入文明社会的重要标志之一。良渚古城城市结构清晰、规模宏大、规划系统,其发现将人们对良渚文化的认识向前推进了重大一步。在这里,贫富悬殊、阶级出现,宗教与政权合一的国家和政权组织初步形成。

同时,在良渚文化的一些玉器和陶器上,还出现了为数不少、形体接近早期文字、部分按照一定次序排列的刻画符号。

关于文明的标准,传统上引用西方的说法较多,包括城市出现、文字产生和国家制度建立,有的学者还认为应加上金属冶炼。

不少学者认为,这样的标准有待商榷,特别是放在中华文明起源的进程中时。

“如果严格按照这种标准,良渚文化是没有金属冶炼的,目前也不能说已经有了成形的文字,只能说发现了向文字发展的图文符号。”王宁远表示,良渚文明以玉礼器、大型祭坛、城市三个物化形态和神权、王权、古礼三项非物化形态为主要文明特征,它有别于一般文明形成所要求的要素和标准,展示了中华文明的独特发展路径。(原文刊于《中国社会科学报》2015年10月16日第5版)

同一时期,包括良渚文化在内的中国各地兴起的文明形态,也先后涌现出一系列城市,成为进入文明时代的标志之一。这些城市既是当时的政治、军事中心,也是宗教、文化中心,有的还成为集王权和神权于一体的都城。

有学者认为,现有考古学证据证明,良渚文化属于中国的古国时代,在中华文明成为世界上唯一一个连续性文明发展模式的进程中,向世人展示出不同于其他文明形成的独特的发展道路。

良渚文化玉器呈现系统化、礼仪化

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中论述道:“文明时代是社会发展的这样一个阶段,在这个阶段上,分工,由分工而产生的个人之间的交换,以及把这两者结合起来的商品生产,得到了充分的发展,完全改变了先前的整个社会。”

良渚文化时期,经济社会发展水平得到很大提升,以农业和手工业发展为基础,社会形态显著变化,产生了明显的社会分工和等级分化。

在手工业上,良渚文化在陶器和玉器制造上显示出突出的成就,丝织物和麻织物也已经出现。有学者研究表示,良渚人不但能够根据需要烧造出各式各样的陶器,还在制作中融入原始的审美观念,以动物造型或线条和色彩作为装饰,这种现象必然以社会成员认知、审美能力的普遍提升为基础。

良渚文化遗址贵族大墓中发现了数量庞大、制作精美的玉器,是与其他时期、其他地区的考古发现最显著的区别之一。浙江省文物考古研究所的王宁远表示,无论是从器形、器类的数量和种类的丰富程度,还是从玉器和纹饰制作工艺的精细程度看,良渚人对玉器的加工和制造,都达到了相当高的水平,代表了中国史前阶段的最高成就。

墓葬规模反映等级分化日益明显

恩格斯还这样认为:“第一次社会大分工,在使劳动生产率提高,从而使财富增加并且使生产场所扩大的同时,在既定的总的历史条件下,必然带来奴隶制。从第一次社会大分工中,也就产生了第一次社会大分裂,即分裂为两个阶级:主人和奴隶,剥削者和被剥削者。”

在良诸文化的众多遗址中,都可以清楚地看到等级分化现象。

福泉山等高台墓地顶部的墓葬一般规模巨大、为贵族所有,随葬有大批玉、石、陶制礼器,有的还发现了殉葬、祭祀等迹象;处于高台较低处或平地上的墓葬,一般规模较小,随葬品也较少。

“关于良渚文化时期的等级分化,最直观的反映是墓葬材料。”王宁远认为,墓葬材料是保存相对完整、相对独立的一个单元。从目前发掘的墓葬看,明显地分成最高贵族、一般贵族、平民等若干等级。从随葬品看,普通人的随葬品多以一般的石制工具、武器为主,贵族的随葬品多是玉质礼仪性用品。

从居住地看,良渚普通民居和墓葬大都以几户至几十户的数量集中分布在较小的土台上,高度一般在两三米,单体规模约十米见方,人去世后就埋在土台上、房屋的外面。而莫角山及三座大型宫殿形建筑的体量已经远远超越其基础功能和普通人的实际需求,更多是一种居住和使用者与众不同、俯视众生、卓尔不群的权威的象征。

再从良渚古城的布局看,三座宫殿形建筑的高度最高,高于莫角山,莫角山的高度高于城墙,城墙又高于外郭等居住地;四周的建筑物围绕莫角山,将莫角山置于中心位置。

同时,反山、瑶山、汇观山等作为王陵墓地与祭坛,是在莫角山之外单独堆成的土台,这与普通人的做法迥异。

玉礼器、大型祭坛、城市展现文明发展独特性

良渚文化不仅是中华文明的曙光,而且已进入史前文明发展的成熟阶段,跨域野蛮时代和文明时代的分水岭。

玉饰品

在经济发展和社会分工的基础上,良渚文化时期的人们有了构筑大型城市建筑的物质基础和政治基础,掌权者有了私有财产,并以权力为基础调动大量人力和物力建筑规模巨大、功能完备的城市,作为政治、宗教中心。

城市的出现是人类进入文明社会的重要标志之一。良渚古城城市结构清晰、规模宏大、规划系统,其发现将人们对良渚文化的认识向前推进了重大一步。在这里,贫富悬殊、阶级出现,宗教与政权合一的国家和政权组织初步形成。

同时,在良渚文化的一些玉器和陶器上,还出现了为数不少、形体接近早期文字、部分按照一定次序排列的刻画符号。

关于文明的标准,传统上引用西方的说法较多,包括城市出现、文字产生和国家制度建立,有的学者还认为应加上金属冶炼。

不少学者认为,这样的标准有待商榷,特别是放在中华文明起源的进程中时。

“如果严格按照这种标准,良渚文化是没有金属冶炼的,目前也不能说已经有了成形的文字,只能说发现了向文字发展的图文符号。”王宁远表示,良渚文明以玉礼器、大型祭坛、城市三个物化形态和神权、王权、古礼三项非物化形态为主要文明特征,它有别于一般文明形成所要求的要素和标准,展示了中华文明的独特发展路径。(原文刊于《中国社会科学报》2015年10月16日第5版)