*

一 与生俱来的使命

重建中国的史前基础是现代考古学在中国诞生之日起就肩负起来的使命,这与当时的时代背景密不可分。1911年,辛亥革命爆发,中国最后一个王朝轰然崩溃,中华民国成立,孙中山提出“五族共和”的主张 。以“真命天子”自居的帝王们可以简单地用“天命”来维护自己君临天下、协和万邦的合理性。新生的民国不可能把自己存在的合理性维系在天命上。新生民国的领导者和知识精英本拟继承中国传统的“大一统”思想,发扬中国古史系统,黄帝是中华民族共祖的观念被大力宣扬 。但正当此时,新文化运动蓬勃而起。以顾颉刚为首的“古史辨派”提出:“古史是层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反背”的论断,否定了整个三皇五帝时代 ,传统古史系统崩溃,大一统观念失去了强大的依托。

与此同时,自十七、十八世纪即初露端倪的中国文化西来说渐有兴旺之势,“文化西来说种种,在二十世纪初年灾难深重的中国知识分子当中引起很大反响。在强大的西方资本主义文明面前,一种交织着爱国主义和民族虚无主义的悲凉情绪支配着大多数知识分子 。”

在此情况下,中国上古有什么样的人文和政治景观,中国文化的源头到底可以追溯到什么时候成为国人热切期盼解决的问题。学术界不约而同地把目光投向了新生的现代考古学。顾颉刚自己在《古史辨•自序》中就明确指出:“我知道要建设真正的古史,只有从实物上着手的一条路是大路,我的现在的研究仅仅在破坏伪古史的系统上面致力罢了 。”

众望所归,中国考古学自此便承担起了“科学地”重建古史的重任,第一代中国考古学家深知,重建古史实际上是为新生的民国建立史前的基础,使其至少在文化上更加源远流长,根深蒂固。

学术界一般以瑞典学者安特生1921年在仰韶村等遗址的发掘作为中国史前考古学诞生的标志 。但安特生更依据仰韶村获得的资料提出:“吾人就考古学上证之,亦谓此著彩之陶器当由西东来非由东西去也。使他日可证明制陶之术来自西方,则其他文化或种族之特性,亦可由此输入 。”反以众所期待的考古学加强了中国文化西来说,对于迷茫中的中国古史重建者们来说,正如雪上加霜。在这种情势下,中国第一代考古学者自然认为重建中国史前基础的第一步是确认中国文化的本土起源,正如李济在1931年谈及城子崖发掘的意义时所言:“现代中国新史学最大的公案就是中国文化的原始问题 。”

二 “夷夏东西”

安特生的考古工作主要源自他的个人兴趣和偶然发现。真正目标明确的对中国古史的考古学探索应以1926年李济在晋南的调查和对西阴村的发掘为肇始。

值得注意的是,第一代重建者心中,这一“中国文化的原始”最好可以与古史记载相印证。李济曾明确指出:“殷墟发掘的经验启示于我们的就是:中国古史的构成,是一个极复杂的问题。上古的传说并不能算一篇完全的谎帐。那些传说的价值,是不能遽然估定的。只有多找新资料,一步一步地分析他们构成的分子,然后再分别去取,积久了,我们自然会有一部较靠得住的中国上古史可写。”

李济在选择由中国考古学家独立主持的第一项田野工作时,依循文献的思路非常明确。他选择晋南地区进行调查的一个重要原因是,文献记载的尧、舜和夏的活动区域都集中在汾河流域。在谈及发掘西阴村的原因时,他自述道:“选择西阴村这个史前遗址,主要是因为它覆盖的面积比交头河为大;部分地也是由于它的位置正处在传说中夏王朝――中国历史的开创时期――的王都地区的中心 。” 他在临汾考察尧陵,在运城访舜陵,在夏县寻夏陵,西阴村便是在探寻夏陵途中发现的 。1926年2月25日,他到达临汾时,不禁发出感叹和遐想:“临汾县(平阳府),这是一个勾起人们的历史遐想的城市――尧帝的古都!中国的读书人又有谁不熟悉这位伟大君王的种种崇高品德呢?可是,他究竟建造过一个雏形的城市没有?” 在这段充满感情的话语中,不难感受到李济以考古印证古史的激情。

与此同时,新史学家们也进行着重建中国古史的努力,以新史观审视文献、重构古史整体格局。其代表人物首推蒙文通、傅斯年和徐旭生。

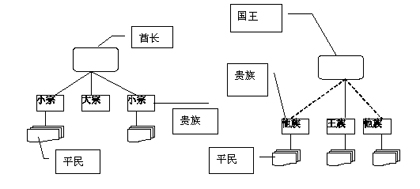

蒙文通于1929年在《史学杂志》上连载的《古史甄微》提出中国上古史“三系”说,“将时序系统的古史传说一变而为以地域划分的部落并立 ”。蒙文通按照古史记载的古帝活动地域、经济生活、文化特征和“姓”,认为史前时代存在三个民族:炎族、黄族和泰族。炎族以炎帝、神农、三苗、共工、祝融、蚩尤为代表,以姜姓为主,活动在江汉流域,故又可称为“江汉民族”;黄族以黄帝、颛顼、帝喾、帝尧为代表,以姬姓为主,活动在河洛地区,故又可称为“河洛民族”;泰族以燧人、伏羲、女娲、太�和少�、帝舜、皋陶为代表,以风、偃、嬴姓为主,活动在海岱地区,又可称为“海岱民族” 。

全文阅读

(作者:李新伟 中国社会科学院考古研究所)