日前,考古工作者在对河北黄骅市一处唐代煮盐遗址进行抢救性发掘过程中,再次发现两口盐井,连同现场发现的卤水沟、摊场、淋卤坑、盐灶等大量遗迹,组成了一个较完整的煮盐流程,再现了千年前的手工制盐技艺。

新发现的两口盐井位于遗址东北部,井口直径约2.5米,井壁由条形砖砌成,砖面已被草木灰染成黑色。井口处发现大量草木灰和红黏土堆积物,井底发现部分残木架、苇织物等。算上2016年12月份发现的一口盐井,这处遗址已发现3口盐井。

据考古人员介绍,这些盐井均为唐代遗迹,建造年代可能稍有先后,但是紧密关联。盐井于近海地下卤水丰富处建成,目的在于汲取地下卤水,为煮盐作坊提供必需的生产原料。多处大口径盐井的发现,表明唐代的制盐规模和产量已经达到相当程度。

根据现场发现的制盐遗迹,考古专家推测其工艺流程基本可为四步:先从盐井中提取地下卤水,经卤水沟导流至刮卤摊场;刮卤摊场用草木灰铺成,卤水与草木灰发生化学反应,并经过日晒结成盐土;再把盐土刮起放进淋卤坑淋滤,从而得到含盐量或浓度更高的卤水溶液;最后把淋滤和沉淀的卤水转移到盐灶边的储卤坑中,再上灶煎煮成盐,煮盐的盐盘应该是铜或铁制的。

对古代盐业生产和发展有深入研究的山东大学文化遗产研究院副院长、考古系教授王青说,黄骅唐代煮盐遗址的发现印证了古代文献记载的“淋煎法”传统制盐工艺,根据此前在山东北部沿海发现的距今3000年前后商周时期的煮盐遗址判断,“淋煎法”工艺在商周时期已经出现,但是还比较原始。黄骅唐代煮盐遗址反映的工艺更为先进,例如盐井变得大而深,摊场做得也更加坚硬平整,煮盐用的盐盘也不是商周时期的陶器,而是省时省工且可以回收利用的金属盘。这表明,唐代煮盐工艺成本更低,效率更高。这些遗迹为研究我国古代制盐工艺及盐业发展历史提供了重要依据,对了解当时经济社会状况有重要意义。

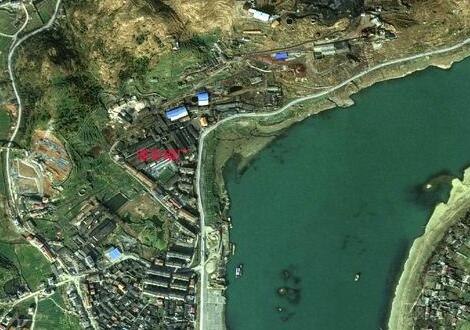

据了解,黄骅是“长芦盐”主产地之一,盐业生产历史悠久。此次发现的唐代煮盐遗址位于渤海西岸、黄骅市羊二庄镇东部,面积近1500平方米,距离全国重点文物保护单位海丰镇遗址约2.5公里。

新发现的两口盐井位于遗址东北部,井口直径约2.5米,井壁由条形砖砌成,砖面已被草木灰染成黑色。井口处发现大量草木灰和红黏土堆积物,井底发现部分残木架、苇织物等。算上2016年12月份发现的一口盐井,这处遗址已发现3口盐井。

据考古人员介绍,这些盐井均为唐代遗迹,建造年代可能稍有先后,但是紧密关联。盐井于近海地下卤水丰富处建成,目的在于汲取地下卤水,为煮盐作坊提供必需的生产原料。多处大口径盐井的发现,表明唐代的制盐规模和产量已经达到相当程度。

根据现场发现的制盐遗迹,考古专家推测其工艺流程基本可为四步:先从盐井中提取地下卤水,经卤水沟导流至刮卤摊场;刮卤摊场用草木灰铺成,卤水与草木灰发生化学反应,并经过日晒结成盐土;再把盐土刮起放进淋卤坑淋滤,从而得到含盐量或浓度更高的卤水溶液;最后把淋滤和沉淀的卤水转移到盐灶边的储卤坑中,再上灶煎煮成盐,煮盐的盐盘应该是铜或铁制的。

对古代盐业生产和发展有深入研究的山东大学文化遗产研究院副院长、考古系教授王青说,黄骅唐代煮盐遗址的发现印证了古代文献记载的“淋煎法”传统制盐工艺,根据此前在山东北部沿海发现的距今3000年前后商周时期的煮盐遗址判断,“淋煎法”工艺在商周时期已经出现,但是还比较原始。黄骅唐代煮盐遗址反映的工艺更为先进,例如盐井变得大而深,摊场做得也更加坚硬平整,煮盐用的盐盘也不是商周时期的陶器,而是省时省工且可以回收利用的金属盘。这表明,唐代煮盐工艺成本更低,效率更高。这些遗迹为研究我国古代制盐工艺及盐业发展历史提供了重要依据,对了解当时经济社会状况有重要意义。

据了解,黄骅是“长芦盐”主产地之一,盐业生产历史悠久。此次发现的唐代煮盐遗址位于渤海西岸、黄骅市羊二庄镇东部,面积近1500平方米,距离全国重点文物保护单位海丰镇遗址约2.5公里。